I nostri stati emotivi alimentano le guerre

La nostra reattività viene sempre più alimentata da imprenditori del caos e algoritmi. Ecco come disinnescare la polarizzazione

Questa è una lettura lunga su un fenomeno complesso che attraversa profondamente la società e la politica contemporanee, e che potrebbe influenzarne profondamente il futuro attraverso guerre, disgregazione sociale e autoritarismo. Più di altri fenomeni su cui non abbiamo controllo, quello della polarizzazione affonda le sue radici nei nostri stati emotivi.

Le guerre sono mosse da interessi economici e strategie geopolitiche. Ma non si combattono senza il consenso pubblico — e quel consenso nasce anche da emozioni collettive che si muovono sotto la superficie.

La recente tregua Israele-Iran lo dimostra: l'Iran ha lanciato un raid "annunciato" contro la base USA in Qatar, permettendo l'intercettazione dei missili. Come ha scritto Repubblica, si è trattato di un modo probabilmente concordato “per dare a tutti i protagonisti la possibilità di cantare vittoria” portando a una tregua “che consente a Netanyahu di dire che ha indebolito l’Iran, a Trump che ha distrutto il programma nucleare, e a Khamenei che ha resistito ai nemici”.1

Se non ci fosse un pubblico rispetto al quale “cantare vittoria”, almeno parte di queste operazioni militari non avrebbero senso.

Il supporto alle operazioni militari ha quindi le sue radici anche nelle ondate emotive che attraversano sempre più profondamente le nostre società. Come scrive Daniel Pinchbeck, non si tratta solamente di “un'operazione militare con armi e carri armati”, ma “prima di tutto, di una guerra combattuta dentro le nostre menti”.2 Quello che che è stato descritto come “un terribile circolo vizioso tra il nostro stato d'animo e lo stato del mondo”.3

Purtroppo gli stati d’animo nelle nostre società, secondo analisi convergenti da parte di diversi studi, si stanno progressivamente polarizzando.4 Questa polarizzazione non riguarda il non essere d’accordo su alcune questioni, cosa del tutto naturale in una democrazia, ma indica invece la percezione del fronte opposto come moralmente deplorevole.

Il dibattito sui vaccini Covid è stato un esempio chiaro di questa dinamica: la contrapposizione peggiora a ogni interazione, i fronti opposti si accusano a vicenda di rappresentare un pericolo per la società, e diventa impossibile trovare qualsiasi terreno comune, dalle fonti dei dati, ai comportamenti responsabili da tenere durante una pandemia, alla legittimità delle scelte personali.

Questo tipo di polarizzazione è chiamata “affettiva”5 proprio per la sua carica emotiva e perché colpisce il senso di dignità degli altri. Porta a sviluppare “visioni del mondo antagoniste che esagerano la minaccia che ciascuna rappresenta per l'altra”, portando a una “radicalizzazione reciproca”,6 dove gli avversari vengono percepiti come "odiosi", "ignoranti" e "intolleranti"7 e di conseguenza trattati con distanziamento e difesa. E’ proprio questo tipo di polarizzazione che è più pericolosa e più in aumento.8

Di fronte alle crisi sempre più intense che stiamo vivendo a livello globale, questo tipo di polarizzazione pone un rischio esistenziale per la tenuta della democrazia e della convivenza sociale, proprio nel momento in cui sarebbe più determinante riuscire a unirci.9

Questo circolo vizioso è alimentato ad arte da alcuni “imprenditori del caos” e amplificato dai meccanismi di funzionamento dei social media. Si moltiplica nel contesto di eventi traumatici collettivi, guerre e policrisi fino a portare al sostegno per leader autoritari, repressione del dissenso e atti di violenza su larga scala altrimenti inimmaginabili.

Disinnescare la polarizzazione è una responsabilità anche di ciascunə di noi.

Non è una questione di essere buoni, sopprimere la nostra rabbia per le ingiustizie, e neanche rinunciare alle proprie idee.

E’ una questione di riacquisire il controllo sulle nostre risposte. Di aumentare la nostra tolleranza per la complessità della realtà. E coltivare la capacità umana di connessione per poter dirigere le nostre energie verso la costruzione di nuovi modi di vita e convivenza, invece che tenerle bloccate nei meccanismi di lotta, fuga, congelamento o compiacenza che vengono attivati automaticamente dal nostro sistema nervoso quando percepiamo gli altri come un pericolo.

Nel resto di questo articolo affronterò i nodi essenziali per comprendere e disinnescare questo fenomeno, e i progetti e le pratiche messe in campo per affrontarlo, alcune delle quali potranno essere apprese e sperimentate in un webinar dedicato a questo.

Gli imprenditori del caos

Una società fortemente divisa e conflittuale finisce per avvantaggiare alcuni attori politici — in particolare quelli populisti.

Chi vuole risolvere problemi sociali con politiche solidali, ha bisogno di un vasto consenso e di unità intorno a soluzioni collettive. Il cambiamento climatico è un esempio lampante. Come è stato affermato, è “troppo grande per essere risolto senza un impegno quasi totale da parte dell’intera società”.10

Chi punta invece sulla disinformazione, politiche di esclusione, ricerca di capri espiatori su cui riversare il malcontento, ha tutto il vantaggio a incrementare la divisione e polarizzazione della società.

Goldstone e Turchin mostrano come negli Stati Uniti la piattaforma politica di Trump cerchi il sostegno delle classi lavoratrici non attraverso redistribuzione o servizi pubblici, ma alimentando un senso di assedio da parte di nemici esterni (élite progressiste, minoranze, immigrati). È uno schema che genera polarizzazione, sfiducia e spesso sfocia in violenza e declino democratico.11

Senza l’unità garantita dall’identificare nemici pubblici, le contraddizioni tra le politiche economiche dei populisti e le rivendicazioni della base sociale del loro elettorato diventerebbero evidenti. Una ricerca condotta dalla Fabian Society britannica durante le elezioni generali del 2019 ha mostrato una forte discrepanza tra le posizioni economiche dei parlamentari conservatori e quelle della loro base elettorale — una frattura mascherata dalla narrazione culturale bellicosa usata per tenere unito il partito.12

In un contesto segnato da disuguaglianze crescenti, crisi economiche strutturali e policrisi ingestibili, il ricorso al nemico esterno è una strategia con enormi incentivi di fronte all’incapacità strutturale dei governi di assicurare benessere, sicurezza e coesione sociale. La coautrice del rapporto Kirsty McNeill sintetizza molto bene il punto quando dice: "agitare una base e puntarla contro un nemico immaginario è molto più facile che impegnarsi a fondo per soddisfare l'ambizione del primo ministro di 'riqualificare' il Paese".13

Noi, quelli dalla parte giusta della storia

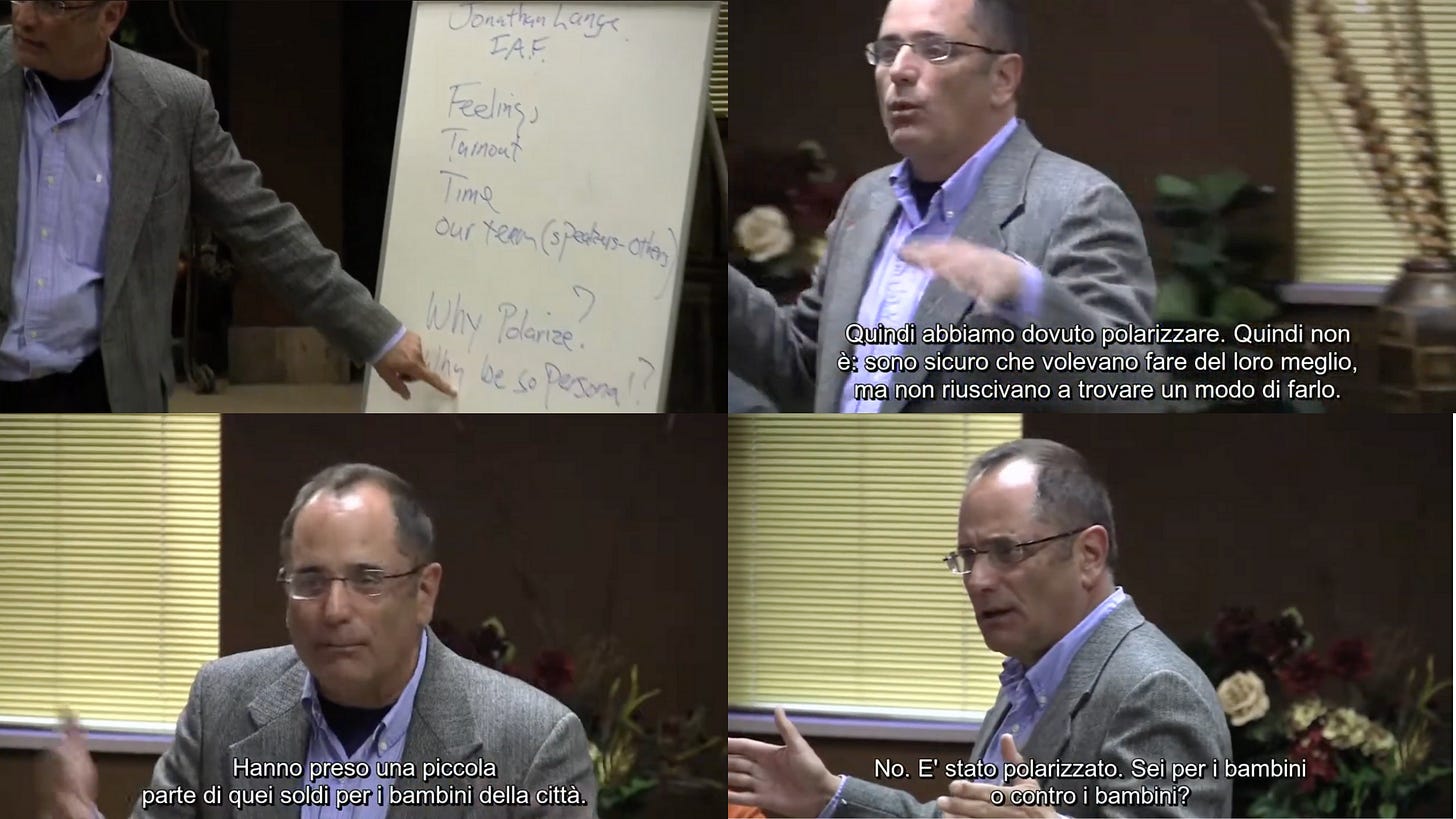

Come ex attivista del Partito Radicale e poi community organizer formatosi negli Stati Uniti con l’Industrial Areas Foundation, ho sempre considerato il conflitto uno strumento essenziale per generare cambiamento sociale.

Durante la mia formazione sul campo a Milwaukee, rimasi affascinato dalle tecniche del mio supervisore, Jonathan Lange, community organizer noto per vittorie storiche come l’approvazione del salario minimo per legge a Baltimora. Lo filmavo con la mia videocamera mentre spiegava ai leader riuniti per un’assemblea pubblica:

Questo è il momento della personalizzazione e della polarizzazione. Oggi non è il giorno delle sfumature di grigi. Oggi è bianco e nero. Buoni e cattivi.14

Personalizzare e polarizzare serve a ottenere una reazione dal potere, a costringerlo al tavolo della negoziazione, a chiamare a rispondere chi abusa della propria funzione. Ha funzionato in migliaia di campagne dal basso per il cambiamento sociale. Perché dovremmo rinunciarvi?

Ci sono certamente diversi tipi di polarizzazione. In alcuni casi, può essere usata per rendere visibili comportamenti considerati normali o innocui, ma che producono effetti devastanti. Questo uso strategico della polarizzazione si accompagna alla disponibilità al dialogo, al riconoscimento degli interessi altrui e alla ricerca di soluzioni condivise.

La maggior parte dell’attivismo non agisce tuttavia su questo piano più pragmatico e contestualizzato, ma per affermare valori assoluti o additare pericoli morali.

Alex Evans, dopo essere stato direttore strategico dell’ufficio di gabinetto del Primo Ministro britannico, e poi campaign director per la famosa piattaforma per campagne online Avaaz durante l'epoca tumultuosa della Brexit, conosce bene il potere della polarizzazione.

Quando inquadriamo il cambiamento come una proposta "loro contro noi", stiamo sfruttando un'incredibile fonte di potere. Ecco perché, quando qualcuno inizia come attivista esordiente in una ONG come Greenpeace o Oxfam, una delle prime lezioni che impara è la potenza di una campagna che ha al centro un cattivo, un nemico davvero valido. Ha senso. Quando sentiamo di essere in lotta per la sopravvivenza tra noi e loro, e dobbiamo assolutamente vincere, ci eccita come nessun'altra cosa.15

Le tattiche polarizzanti, le guerre culturali e il purismo morale, scrive Evans, sono portati avanti per smuovere le coscienze e mobilitare, “ma il risultato può comunque essere più sopraffazione, meno empatia, più aggressività, meno pensiero critico, più pensiero di gruppo”. Rischiano di dividere gli attivisti per la giustizia sociale “in fazioni più ossessionate l'una dall'altra che dal porre fine all'ingiustizia che è la loro causa comune”. Con il risultato che “invece di affrontare i problemi del mondo reale, stiamo sprecando energie politiche preziose per gestire la polarizzazione stessa”.16

È proprio la natura sistemica dei problemi che gli attivisti progressisti considerano più urgenti a rendere la polarizzazione un’arma spuntata e controproducente. Come sostiene l’ex portavoce di Extinction Rebellion Rupert Read, “proprio perché la situazione climatica richiede un cambiamento di sistema e un'enorme adesione”17 abbiamo bisogno di convincere un fronte ampio, un fronte che per l’attivista per il clima George Marshall deve includere anche i conservatori.18

La polarizzazione è così potente tuttavia perché si aggancia a meccanismi molto profondi della psicologia collettiva. Nel mio percorso personale, la comprensione di alcuni di questi meccanismi è arrivata da un luogo del tutto inaspettato.

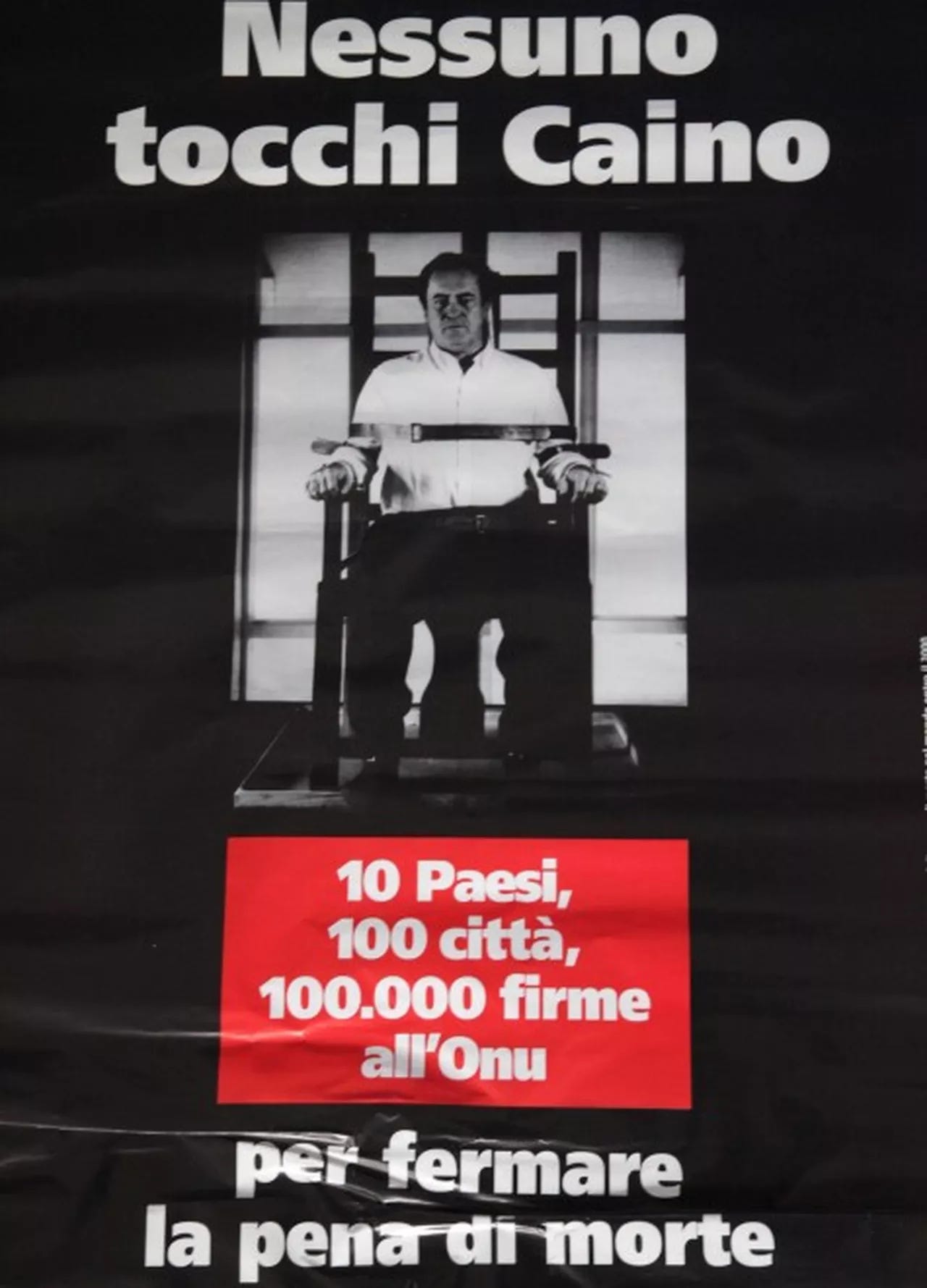

Nessuno tocchi Caino

Anni fa, mentre attraversavo un periodo di profonda crisi esistenziale, mi trovai a seguire per alcuni mesi un ciclo di lezioni sui 10 comandamenti tenuto da don Fabio Rosini,19 un prete che aveva acquisito una notevole popolarità soprattutto tra i giovani, e che fu poi per questo nominato direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma.

Mi rimase particolarmente impressa la sua spiegazione del quinto comandamento, “non uccidere”, e dell’episodio di Caino e Abele. Caino uccide Abele perché Dio ha preferito l’offerta del fratello alla sua. Si sente trattato ingiustamente e si vendica uccidendolo.

La storia può sembrare assurda, ma don Rosini invitava a coglierne il significato archetipico: il modo in cui la rabbia, generata dal senso di ingiustizia, può spingerci ad agire in modo sproporzionato e distruttivo.

Per spiegarlo citava lo storico francese René Girard, che vedeva nel racconto biblico un ribaltamento dei miti di fondazione delle civiltà, in cui solitamente un popolo buono trionfa su nemici malvagi. Per la Bibbia, invece, gli esseri umani, incluso il “popolo eletto”, sono i discendenti di un omicida, l’unico figlio superstite di Adamo ed Eva: Caino.

Il racconto biblico, secondo Girard, serve a mettere in luce e ribaltare il meccanismo del capro espiatorio come strumento di coesione delle comunità intorno all’identificazione di un nemico comune che merita la riprovazione collettiva. Nella Bibbia invece, non solo Abele non ha fatto nulla per meritare di essere ucciso, ma Dio impone che Caino non venga punito per il suo atto:

«Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore mise un segno su Caino, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse.

Conoscevo già questo passaggio perché aveva dato il nome alla campagna del Partito radicale per abolire la pena di morte nel mondo. Ma fino ad allora non ne avevo colto il significato più profondo.

Quel racconto può essere letto come un ammonimento sui meccanismi della violenza collettiva.

Il potere delle “vittime”

Il concetto di Triangolo Drammatico è stato formulato da Stephen B. Karpman in un famoso libro pubblicato nel 1968. Descrive una dinamica conflittuale disfunzionale in cui le persone si alternano nei ruoli di vittima, salvatore e persecutore per mantenere potere, riconoscimento o controllo nei rapporti sociali, spesso in modo inconsapevole.

Karpman osserva che nei conflitti relazionali è frequente una sorta di "competizione per il ruolo di vittima", in cui ogni parte cerca di dimostrare di essere quella più ferita, più incompresa o più danneggiata. Questo avviene perché essere la vittima offre una legittimità morale e può essere usato come forma di potere sottile.

Questa teoria non può essere assolutizzata, le vittime esistono sul serio, e non è sempre accurato trasportare modelli che valgono per le relazioni interpersonali su una scala più collettiva e politica. Tuttavia, diversi studiosi hanno riscontrato dinamiche simili in molti conflitti contemporanei.

Il docente di antropologia e politica della Columbia University Mahmood Mamdani, avendo studiato il genocidio in Ruanda, scrive:

Fin dal periodo coloniale, il ciclo di violenza è stato alimentato da una psicologia della vittima da entrambe le parti. Ogni ciclo di carneficine ha giustificato l'uso della violenza come unica garanzia efficace contro il divenire nuovamente vittime. La tragedia continua del Ruanda è che ogni tornata di violenza ci consegna un'altra serie di vittime che si trasformano in perpetratori.20

Steven Wineman, nel suo libro sul trauma e il cambiamento sociale nonviolento, parla di “potere da sotto” per descrivere una posizione di “impotenza interiorizzata”, che può renderci “inconsapevoli del nostro accesso al potere e al dominio” e generare “una dinamica letale in cui rispondiamo involontariamente alla nostra stessa vittimizzazione opprimendo gli altri”.

Questo è un luogo psicologico e politico dal quale siamo molto consapevoli dei modi in cui siamo stati agiti, vittimizzati e danneggiati, ma da cui può essere difficile o impossibile valutare l’impatto del nostro comportamento rabbioso sugli altri, o addirittura mantenere la nostra consapevolezza del nucleo umano di coloro che sono definiti “altri”.21

Kurt Gray, professore di psicologia e neuroscienze presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, sostiene che alla radice dei conflitti morali c’è proprio la diversa percezione di chi sia la parte più debole. Scrive:

Quando pensiamo alla polarizzazione politica, spesso pensiamo che ciò che ci divide sia l'odio e l'animosità. Ma è esattamente il contrario: gli americani sono divisi dalla loro percezione della minaccia. Le nostre convinzioni morali e politiche sono radicate nel desiderio di proteggere noi stessi, i nostri cari e i più vulnerabili dai pericoli. Il problema è che non siamo d'accordo su quali minacce siano più urgenti e su chi sia più vulnerabile.22

E poi spiega con un esempio di una certa attualità anche per l’Italia:

Si consideri l'immigrazione. I progressisti vedono negli immigrati irregolari delle vittime in cerca di una vita migliore, e sostengono quindi percorsi più agevoli verso la cittadinanza. I conservatori, invece, temono i crimini commessi da immigrati irregolari contro cittadini americani vulnerabili, e quindi sostengono confini più rigidi. Tutti vogliamo proteggere le vittime dal danno — ma ci concentriamo su vittime diverse.23

Si può legittimamente eccepire sull’accuratezza di percezioni come la diffusione di crimini da parte di persone immigrate, ma come scrive Gray nel suo recente libro Outraged, “a differenza di un atto fisico visibile a tutti, il danno è una questione di percezione, e questa percezione potrebbe non sempre riflettere la realtà. L’ambiguità su ciò che è veramente dannoso per gli esseri umani nel nostro mondo moderno crea ampio spazio al disaccordo e all’indignazione”.

Il centro di ricerca di Gray ha creato un questionario in cui, sulla base della nostra percezione della vulnerabilità di 12 entità — tra persone, concetti ed elementi dell’ambiente naturale — emerge una collocazione politica lungo l’asse tra progressismo e conservatorismo. Provare per credere:

https://outragedbook.com/resource/aov-assessment/

Guerre e traumi collettivi

Se come abbiamo visto la vulnerabilità delle vittime è anche una questione di percezione, tanto che fronti politici opposti hanno percezioni del tutto diverse di chi merita più protezione, significa che quello che influenza le nostre percezioni della realtà su questo piano diventa altrettanto importante della realtà stessa.

Tra le cose che più influenzano le nostre percezioni della realtà quando si tratta di vulnerabilità e vittimizzazione un ruolo fondamentale lo hanno i traumi collettivi.

Vamık D. Volkan è stato candidato al Premio Nobel per la Pace quattro volte per aver lavorato oltre trent'anni, da psichiatra e da fondatore dell'International Dialogue Initiative, su iniziative di dialogo tra parti nemiche in contesti di guerra.

Una delle sue idee chiave è quella di “trauma prescelto”. Il termine “si riferisce alla rappresentazione mentale di un evento che ha portato un gruppo numeroso a fare i conti con perdite drastiche, sentirsi impotente e vittima rispetto a un altro gruppo, e a condividere una ferita umiliante”.24 Se le società non elaborano il senso di perdita e di ferita e non affrontano un necessario periodo di lutto, continua Volkan, allora il trauma può diventare centrale nell'identità del gruppo, rendendolo estremamente vulnerabile alla manipolazione da parte di un leader distruttivo che fa leva su vecchie ferite.

Un esempio concreto usato da Volkan è la narrazione dominante in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale che presentava il Trattato di Versailles e le riparazioni imposte al paese come una punizione umiliante. Hitler mobilitò le masse, tra le altre cose, facendo appello a questa narrazione collettiva di perdita e umiliazione per andare al potere e poi giustificare le sue azioni di aggressione militare.

Non si insisterà mai abbastanza sul peso che i traumi collettivi non elaborati possono avere nella perpetrazione di un ciclo infinito di violenza e deumanizzazione. Gina Ross è una psicoterapeuta specializzata nel trauma. Di origine siriana, si dedica alla costruzione di un ponte tra psicologia del trauma e processi di pace, soprattutto nel contesto del conflitto israelo-palestinese. In un articolo sul concetto di “vortice traumatico” scrive:

L'impulso compulsivo a ripetere o rievocare il trauma è uno degli aspetti più difficili, inquietanti, scoraggianti e pericolosi a livello collettivo. A livello collettivo, i gruppi sociali traumatizzati spesso organizzano le proprie identità concentrandosi su un nemico comune e cercando giustizia per i torti percepiti attraverso la vendetta, il che porta a conflitti etnici, guerre civili e guerre tra nazioni. Dobbiamo riconoscere che l'attrazione del vortice traumatico è magnetica, che non siamo spettatori imparziali e che le nostre ferite o ideologie ci faranno scegliere una narrazione di vittimizzazione rispetto a un'altra.25

Una ricerca condotta in Ruanda, Burundi e la Repubblica democratica del Congo ha fornito supporto empirico all'ipotesi che, “mentre la coscienza di vittima esclusiva predice atteggiamenti intergruppo negativi, la coscienza di vittima inclusiva è associata ad atteggiamenti intergruppo positivi e prosociali”. Per “coscienza di vittima inclusiva” le ricercatrici si riferiscono al fatto che

Una coscienza di vittima inclusiva può emergere, ad esempio, attraverso il contatto intergruppo, quando le persone ascoltano storie di sofferenze altrui che assomigliano alle esperienze del proprio gruppo. Ad esempio, il "Parents' Circle: Bereaved Families for Peace" è composto da genitori palestinesi e israeliani che hanno perso un figlio nel conflitto e si esprimono a favore della pace dalla prospettiva di un dolore condiviso.26

Ilaria Olimpico ha intervistato l’ex combattente palestinese Sulaiman Khatib e l’ex soldato israliano Chen Alon, co-fondatori di “Combatants For Peace”, nominati per il Premio Nobel per la Pace nel 2017 e nel 2018. Entrambi parlano della differenza tra narrazioni esclusive e inclusive del dolore. Scrive Ilaria Olimpico:

Sulaiman spesso fa riferimento alle narrazioni diverse e al ruolo che giocano nel mantenere il ciclo di violenza e nel rimanere bloccati nella storia dei propri traumi, così come all’opportunità che si apre quando si fa spazio alla narrazione dell’altro. Aprire il cuore. Avere spazio per il dolore dell’altro, del “nemico”. Sulaiman racconta di quando ha fatto spazio alla sofferenza per l’olocausto, Chen racconta che ora, dopo 18 anni di allenamento del muscolo dell’empatia, il suo cuore si spezza allo stesso modo per i bambin3 isrealian3 e palestines3 quando sono uccis3, rapit3, torturat3. In effetti, siamo addestrat3 a provare empatia solo per i nostri cari, i nostri vicini, i nostri “più simili a noi”.

Rafforzando quanto sostiene Vamık D. Volkan sull’importanza di elaborare il lutto per poter superare i traumi collettivi, Chen racconta di una cerimonia comune per onorare il lutto per le vittime di entrambi i gruppi27:

Alle ultime quattro o cinque cerimonie che abbiamo fatto, la cerimonia annuale israelo-palestinese, hanno partecipato 15.000 persone in un parco a Tel Aviv con altre 200.000 persone online, che sentono l’esigenza di questo dolore comune, di questa agonia, di questo dolore da sentire insieme.28

I leoni da tastiera e la trappola degli algoritmi

È comprensibile che una popolazione sottoposta a bombardamenti, invasioni, discriminazioni sistematiche o a un genocidio sviluppi sentimenti di odio e vendetta difficili da elaborare. Ma come possiamo spiegare l’animosità reciproca tra persone che vivono in società benestanti, lontane dalla guerra, e che arrivano a sviluppare faide e conflitti insanabili semplicemente scrollando il feed dei social media sullo schermo di uno smartphone?

Quando navighiamo online, ciò che vediamo non è casuale, ma frutto di algoritmi progettati dai colossi del capitalismo digitale. Ogni volta che accediamo a uno schermo, “stanno tutti cercando di catturare la tua risorsa più rara — la tua attenzione — e prenderla in ostaggio per denaro”, scrive Tobias Rose‑Stockwell su Quartz.29

Come spiega Eli Pariser, autore di Filter Bubbles, questi algoritmi usano dati come cronologia, età, genere e comportamento online per offrirci contenuti che rinforzano le nostre convinzioni e ci mantengono soddisfatti dell’esperienza online. In pratica, gli strumenti che ci dovrebbero informare sul mondo diventano “veicoli di autopropaganda, indottrinandoci con le nostre stesse idee, amplificando il nostro desiderio di familiarità e lasciandoci ignari dei pericoli in agguato nel territorio oscuro dell'ignoto”.30

Ma il problema non sono solo i filtri che creano bolle e camere dell’eco. Anche quando ci esponiamo a opinioni contrarie il rischio è che si tratti di contenuti fortemente divisivi che possono aumentare ancora di più la polarizzazione. Emozioni ad alta intensità, sia positive che negative — come rabbia o indignazione — incentivano la condivisione di contenuti online. E gli algoritmi, programmati per catturare l’attenzione, finiscono per amplificare proprio quei contenuti.

Uno studio pubblicato su PNAS mostra che i post con contenuti negativi sui gruppi avversari suscitano reazioni doppie rispetto agli altri, soprattutto su temi politici.

La struttura stessa delle piattaforme social può generare incentivi perversi alla polarizzazione, anche quando gli utenti non la desiderano affatto. Ad esempio, le persone dichiarano di non volere che i leader politici esprimano ostilità faziosa, ma i nostri risultati suggeriscono che questi contenuti ricevono il maggior coinvolgimento.

A ulteriore dimostrazione di questi incentivi perversi, il New York Times ha riportato una ricerca interna di Facebook che ha scoperto che i post valutati dagli utenti come "negativi per il mondo" ricevevano più coinvolgimento. Quando Facebook ha testato una funzionalità per declassare i post classificati come "negativi per il mondo", il coinvolgimento è diminuito e Facebook alla fine ha scelto di non approvare la funzionalità. Pertanto, le aziende di social media potrebbero essere riluttanti a implementare funzionalità che potrebbero ridurre la polarizzazione a causa dei loro forti incentivi finanziari a mantenere il coinvolgimento degli utenti.31

Un altro studio32 mostra che il feedback positivo ricevuto per espressioni di indignazione favorisce l’uso futuro di linguaggi controversi. Il nostro cervello impara che la rabbia “paga” in termini di like, e la condivisione rafforza norme di gruppo basate sull’indignazione.

Se torniamo alla centralità della percezione della vulnerabilità nel rapportarci alle persone del fronte opposto è chiaro come gli algoritmi dei social media possano influenzare profondamente questa percezione. Come scrive Tobias Rose‑Stockwell, “l'ottimizzazione dell'engagement sui social media ha fortemente distorto la nostra percezione delle minacce”.

Il nostro sistema nervoso nel conflitto

Ora faremo un piccolo esperimento con il tuo sistema nervoso. Preparati: quello che leggerai potrebbe farti reagire fisicamente ed emotivamente.

Farsi iniettare il siero genico per il Covid è per persone manipolate che ancora credono a quello che dicono i media mainstream.

Non vaccinarsi è da irresponsabili e egoisti, da persone ignoranti e arroganti che pensano di saperne di più degli scienziati.

Non si possono fare entrare tutti questi migranti per farli poi dormire per strada o vivere di sussidi nei centri di accoglienza. Sono le ONG e le cooperative che lucrano su questa situazione, sono complici del traffico di esseri umani.

Se vivessi in Israele capiresti chi stai sostenendo, terroristi che fin da bambini sono indottrinati con l’islamismo radicale e l’antisemitismo. Israele ha diritto a difendere i suoi cittadini, non è colpa loro se i palestinesi vogliono eliminarli come è successo il 7 ottobre.

Non è ammissibile che a scuola si inducano i bambini a cambiare genere sessuale, gli si inculcano idee di una lobby gay creando confusione in menti che si stanno ancora formando, andando contro l’ordine naturale.

Ora, immagina quando una di queste frasi, o qualcosa di simile, è stata detta da qualcuno che conosci, o segui sui social, e con cui ti sei trovato a cena o in una conversazione.

Hai mai fatto caso alla tue sensazioni fisiche in queste occasioni?

Il conflitto attiva gli stati autonomi di difesa “attacco e fuga” del sistema nervoso. Questi, evoluti per la sopravvivenza, richiedono fisiologicamente di essere scaricati. Prendersela con qualcuno è un modo per il corpo di regolare in modo inconsapevole l'energia attivata.

Ma perché il nostro corpo percepisce come minacciosa un’opinione diversa? Perché le idee costruiscono il nostro senso di identità e, quando sentiamo minacciata quell’identità, lo viviamo come un pericolo.

A volte ci identifichiamo così profondamente con il dolore di altri che, se li vediamo minacciati, ci sentiamo colpiti anche noi. Ma soprattutto, per il nostro sistema nervoso, relazioni armoniche con gli altri sono una fonte di sicurezza profonda. Qualcosa che le mette in crisi è vissuto come minaccioso.

Il rigetto sociale, infatti, attiva nel cervello le stesse aree che elaborano il dolore fisico.33

Evelin Lindner, psicologa e medico che studia i conflitti e la guerra, definisce l'umiliazione la “bomba nucleare delle emozioni”. Secondo Amanda Ripley, autrice di High Conflict, l’umiliazione è “probabilmente la forza più sottovalutata che spiega le crisi internazionali, la violenza domestica e le guerre tra bande”.34

È forse una strategia evolutiva, legata a epoche in cui l’esclusione dalla comunità significava morire. O forse è solo una conseguenza dell’interdipendenza insita nella vita. In ogni caso, la sensazione di essere esclusi dalla comunità è uno dei pericoli percepiti più profondamente.

Come scrive Alex Evans:

Quando siamo in uno stato di attacco-fuga-congelamento, le conseguenze sono sia emotive che fisiologiche. Diventiamo ansiosi, infuriati o sopraffatti. Diventiamo meno empatici, meno capaci di comprendere da dove vengono gli altri o come potrebbero sentirsi. E diventiamo meno lucidi nel distinguere ciò che è reale da ciò che è ipotetico o illusorio, meno capaci di pensare in modo fantasioso e creativo.35

Daniel Pinchbeck parla di una nuova “guerra totale” che si combatte dentro di noi: una guerra tra “la parte primitiva della psiche umana, che cerca controllo, potere e dominio su chi è percepito come inferiore, e le parti più evolute di noi stessi, che cercano simbiosi, connessione e interdipendenza, desiderando elevare tutti a un livello superiore”.36

Se la guerra avviene anche dentro e tra di noi, la buona notizia è che possiamo fare qualcosa al riguardo. Una parte di questo lavoro è individuale e passa dal riuscire a gestire la propria reattività senza che ci muova in comportamenti automatici. Ci sono molti modi per fare questo, dalla mindfulness alle pratiche somatiche passando per approcci terapeutici, ma mentre è possibile trovare molte risorse per approcci individuali, le pratiche relazionali sono molto più rare.

Come coltivare quindi con gli altri le parti della nostra mente che cercano connessione e interdipendenza?

Il potere della connessione umana

Quando si affronta una divergenza di opinioni su questioni politiche la strategia argomentativa automatica a cui ricorriamo è quella di esporre fatti e dati per sostenere le nostre idee.

Ma questo semplicemente non è il modo in cui funziona la mente umana.

La pandemia da Covid è l’esempio più recente — e più lampante — di quanto una comunicazione basata esclusivamente su dati e studi scientifici non basti a creare un terreno comune. Entrambi i fronti, pro e contro i vaccini, utilizzavano dati e studi per provare la propria posizione. Chi sosteneva la vaccinazione faceva riferimento al consenso scientifico; chi vi si opponeva rivendicava invece il coraggio di pochi scienziati che avevano sfidato la censura o rischiato il lavoro. Anche se ritengo che esiste un maggiore riscontro oggettivo per una delle due posizioni, ciò che conta qui è riconoscere che i dati — da soli — non riducono la polarizzazione. Anzi, nel caso del Covid l’hanno persino aggravata.

Usare i dati per sostenere la propria posizione implica — anche involontariamente — tre cose:

che la propria visione sia oggettivamente superiore, perché più fondata;

che gli altri non sappiano leggere la realtà in modo obiettivo;

che debbano cambiare idea per adeguarsi alla verità oggettiva.

Ma, soprattutto, basare il confronto su dati e fatti mette in secondo piano emozioni e sentire — che sono ciò che davvero guida la formazione delle nostre convinzioni. E sono proprio il sentire e le emozioni l’unico terreno che può tenerci connessi anche quando viviamo in realtà opposte e inconciliabili.

Le persone credono che i fatti siano essenziali per guadagnarsi il rispetto degli avversari politici, ma la nostra ricerca dimostra che questa convinzione è errata. Abbiamo scoperto che condividere esperienze personali su una questione politica, in particolare esperienze che comportano sofferenza, contribuisce a promuovere il rispetto attraverso una maggiore percezione di razionalità.37

Le pratiche raccolte nell’appendice convergono su un presupposto: perché il confronto diventi occasione di comprensione reciproca, serve prima di tutto un senso di connessione umana. E’ l’unico modo per interrompere la spirale difensiva attivata dal percepire l’altro come minaccioso, una spirale che può facilmente precipitare nella disumanizzazione della parte opposta.

Nel corso della pandemia ci siamo accusati a vicenda riversando montagne di argomentazioni sui social media. Così facendo abbiamo alimentato la frustrazione e la rabbia di non vedere mai riconosciute dall’altra parte le nostre ragioni. E non siamo mai arrivati a parlare di quello che ci univa. La paura. Gli uni di essere contagiati o vedere i propri cari contagiati da un virus potenzialmente mortale a causa dei comportamenti degli altri. Gli altri di vedere soppressa la propria libertà di scelta, di essere esclusi dalla comunità per le proprie convinzioni, o di essere costretti a iniettarsi un vaccino sperimentale dannoso per la salute propria o dei propri cari.

Mantenere viva l'empatia non deve passare attraverso la soppressione, sminuizione o distacco da quanto sentiamo. Richiede al contrario saper percepire e poi mettere in relazione con l’altro quello che sentiamo.

Nell’esperimento che ho condotto durante la pandemia (descritto nell’appendice), ciò che permetteva una connessione — nonostante visioni opposte — era lo spazio di ascolto, e l’invito a condividere vissuti invece che opinioni.

Come si legge in un rapporto del Los Angeles LGBT Center sulla pratica del Deep canvassing, sperimentata in campagne a favore del matrimonio egualitario e dei diritti delle persone trans e approfondita meglio nell’appendice metodologica a questo articolo:

Concentrandosi sulle loro e sulle nostre esperienze reali e vissute, piuttosto che sulla loro opinione intellettuale o sulla loro posizione consolidata sulla questione, porta gli elettori fuori da una posizione teorica e giudicante e nella propria esperienza reale, dove sono molto più propensi a provare empatia.38

La comunicazione nonviolenta offre strumenti per esprimere ciò che si sente senza trasformarlo in accusa, giudizio o verità oggettiva sull’altrə. La “comunicazione io” spinge a prendersi la responsabilità di ciò che si prova, esprimendolo in modo soggettivo. Questo consente di nominare emozioni difficili come la rabbia senza personalizzare il conflitto.

E' un processo che può essere spiegato a parole solo fino a un certo punto e va provato esperienzialmente, e questo è il motivo per cui questo articolo di associa a un webinar che include una parte pratica.

Ritrovare una realtà condivisa

Dopo tutto questo percorso che dalle dinamiche che alimentano spirali di polarizzazione crescente ci ha portato a individuare pratiche che consentono di ritrovare un senso di connessione, resta un dubbio legittimo. È possibile convivere senza essere d’accordo su cosa è vero e cosa è falso, su cosa è reale e cosa immaginario, su cosa è giusto e cosa è sbagliato?

Ci sono due aspetti importanti che possono essere portati alla luce solo dopo aver depolarizzato i conflitti.

Il primo è ben espresso dal direttore del Center for the Science of Moral Understanding Kurt Gray quando scrive:

La potenza delle storie di sofferenza nei dialoghi morali non significa che i fatti siano irrilevanti. I fatti sono essenziali in ogni aspetto della vita, soprattutto per determinare le migliori politiche per la società. Ma i nostri risultati mostrano che i fatti sono meglio presentati solo dopo aver costruito un minimo di rispetto iniziale con la persona dall'altra parte, e che il rispetto è più facile da costruire con una narrazione basata sulla sofferenza.39

Un concetto che anche un neuroscienziato ha espresso in termini simili a Tim Phillips, direttore di Beyond Conflict: “siamo esseri emotivi che possono pensare razionalmente solo quando sentono che la nostra identità è compresa e apprezzata dagli altri.”

Il secondo aspetto è che, spesso, anche la prospettiva che ci appare più assurda può farci vedere aspetti della realtà che non tenevamo in considerazione, se riusciamo a comprenderne la logica interna attraverso l’empatia. E può farci vedere i nostri pregiudizi inconsapevoli.

Come scrive Rebel wisdom, un collettivo che ha contribuito a popolarizzare il concetto di sensemaking:

Sì, possono esserci due o più lati di una storia, ma questo non significa che siano uguali o che debbano essere trattati come tali. Ciononostante, prima di iniziare a colpire i nazisti, cancellare celebrità o de-platformizzare ciò che è problematico, sarebbe utile fermarsi e dare spazio a prospettive che riteniamo malvagie o ottuse. Come ha sottolineato Ken Wilber, "nessuna mente umana può sbagliarsi al 100%. O, potremmo dire, nessuno è abbastanza intelligente da sbagliarsi sempre". Per risolvere la meta-crisi, avremo bisogno di tutte le verità che possiamo trovare, e una verità cruciale potrebbe provenire dalla fonte meno attesa. Potrebbe benissimo nascere dall'interazione di due tribù memetiche, che giungono inaspettatamente a intuizioni a cui altrimenti sarebbero cieche.40

A conclusione di questo lungo viaggio, quello su cui potremmo convenire è che il contrario della polarizzazione non è la concordia, ma la complessità.

Nel prossimo webinar esploreremo insieme pratiche concrete per sperimentarlo. Nell’appendice a questo articolo riservata agli iscritti puoi trovare una raccolta di progetti, studi, metodi, organizzazioni e campagne politiche che stanno affrontando la polarizzazione con successo, inclusa una delle pratiche che sperimenteremo nel webinar.

Paolo Mastrolilli, “Bluff, amicizie e la mediazione di Al Thani: così si è arrivati alla tregua tra Iran e Israele”, Repubblica, 25 giugno 2025

Daniel Pinchbeck, “Total War. Cooperation/symbiosis versus domination/control”, 15 marzo 2025

Alex Evans, “Are there some divides we shouldn’t try to bridge?”, LargerUS, 15 febbraio 2021

Builders Network, “Why Is Polarization a Problem? Isn’t it Normal For Us To Strongly Disagree?”, 7 novembre 2023

Idem.

Fathali M. Moghaddam, “Mutual Radicalization: How Groups and Nations Drive Each Other to Extremes”, American Psychological Association, 2018

S.L. Moore-Berg, L. Ankori-Karlinsky, B. Hameiri, & E. Bruneau, “Exaggerated meta-perceptions predict intergroup hostility between American political partisans”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 117 (26), 2020.

Un sondaggio del 2022 ha mostrato un forte aumento, rispetto ai sei anni precedenti, del numero di americani che affermavano che le persone "dall'altra parte" erano più immorali, ristrette, disoneste e pigre (tra gli altri tratti negativi) rispetto alle persone del loro stesso gruppo.

George Marshall, “Here’s a radical idea: Climate activists need to engage conservatives”, 18 maggio 2025, Grist

Jack A. Goldstone and Peter Turchin, “Welcome To The ‘Turbulent Twenties’”, 10 settembre 2020, Noema

McNeill, K., & Harding, R., “Counter Culture: How to Resist the Culture Wars and Build 21st Century Solidarity”, Fabian Society, 2021

Fabian Society, “‘Culture wars’ are created by politicians not genuine public disagreements – new report finds”, comunicato stampa, 12 luglio 2021

Diego Galli, “Personalizzare e polarizzare”, Diario da Milwaukee, 26 dicembre 2014

Alex Evans, “Building a larger us. Five questions for change-makers”, Larger US, 2022

E’ stato proprio il suo lavoro per la campagna sul no al referendum Brexit a fargli rendere conto di come anche il fronte progressista stesse contribuendo ad aumentare le divisioni politiche e a portarlo a fondare Larger US, un’organizzazione internazionale che studia e fornisce strumenti per disinnescare la polarizzazione, in particolare sul tema del cambiamento climatico (vedi l’appendice per maggiori dettagli).

Rupert Read, “What next on climate? The need for a new moderate flank”, Perspectiva, 6 ottobre 2021

George Marshall, “Climate-change activists are playing a dangerous game with their 'enemy' narrative”, the Guardian, 16 novembre 2013

Mahmood Mamdani, “When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda”, Princeton University Press, 2002

Steven Wineman, “Power-under: Trauma and Nonviolent Social Change”, 2003

Kurt Gray and Sam Pratt, “Hidden Brain and Evil Explain”, Moral Understanding, 31 gennaio 2024

Kurt Gray, “Outraged: why we fight about morality and politics and how to find common ground”, Pantheon Books, 2025

Vamik Volkan, “Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity”, Group Analysis, 34(1), 79-97, 2001

Gina Ross, “The Media and the Understanding of The Trauma Vortex at the Political Level”, ginaross.com

Vollhardt, J.R. and Bilali, R., “The Role of Inclusive and Exclusive Victim Consciousness in Predicting Intergroup Attitudes: Findings from Rwanda, Burundi, and DRC”, Political Psychology, 36: 489-506, 2015

Ilaria Olimpico, “Israele-Palestina: un altro modo, la scelta della nonviolenza”, Pressenza, 30 novembre 2023

Tobias Rose-Stockwell, “This is how your fear and outrage are being sold for profit”, Quartz, 20 luglio 2022

Eli Pariser, “How Filter Bubbles Distort Reality: Everything You Need to Know”, Farnam Street Media

S. Rathje, J.J. Van Bavel, & S. van der Linden, “Out-group animosity drives engagement on social media”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118 (26), 2021

William J. Brady et al., “How social learning amplifies moral outrage expression in online social networks”, Science Advances, Vol. 7, No. 33, 2021

E. Kross,M.G. Berman,W. Mischel,E.E. Smith,& T.D. Wager, “Social rejection shares somatosensory representations with physical pain”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 108 (15), 2011

Stephen Humphries, “Is any conflict unsolvable? This author doesn’t think so”, CSMonitor, 19 maggio 2021

Alex Evans, “Building a larger us. Five questions for change-makers”, Larger US, 2022

Daniel Pinchbeck, “Total War. Cooperation/symbiosis versus domination/control”, 15 marzo 2025

E. Kubin, C. Puryear, C. Schein, & K. Gray, “Personal experiences bridge moral and political divides better than facts”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118 (6), 2021

Ella Barrett and Dave Fleischer, “Trans-formation: testing deep persuasion canvassing to reduce prejudice against transgender people”, SAVE, Leadership LAB of the Los Angeles LGBT Center, 31 luglio 2015

Kurt Gray, “When Facts Fall Short”, Time, 17 gennaio 2025

Rebel Wisdom, “The Sensemaking Companion II”, 5 gennaio 2022