L'acqua potrebbe salvarci da un clima invivibile

Un nuovo paradigma scientifico e operativo suggerisce che attraverso il ciclo dell’acqua sia possibile mitigare il clima, rigenerare gli ecosistemi e perfino prevenire le alluvioni

Fa caldo sì. Molto. E fa paura.

Come scrive l’agenzia climatica europea Copernicus, “le ondate di calore hanno contribuito al giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale” con temperature dell’aria che hanno sorpassato i 40°C in diversi paesi.1 E’ solo l’inizio ed è solo un assaggio. Secondo lo scenario di riscaldamento intermedio dell'IPCC, la città di Roma si troverà ad affrontare un aumento del 186% delle ondate di calore estive entro il 2050.2 E secondo gli autori di uno studio pubblicato su Nature, “con un aumento delle temperature di 1,5°C, il 52% delle persone nate nel 2020 sarà esposto per tutta la vita a ondate di calore senza precedenti”.3

Ma proprio in questi giorni è possibile fare un esperimento che rende percepibile come leggere questo fenomeno con lenti più ampie della sola paura.

L’esperimento è questo. Nelle ore di punta del giorno, provate a camminare a piedi scalzi su una superficie artificiale, come una strada di asfalto o un pavimento di mattoni. E poi provate a farlo su un prato erboso.

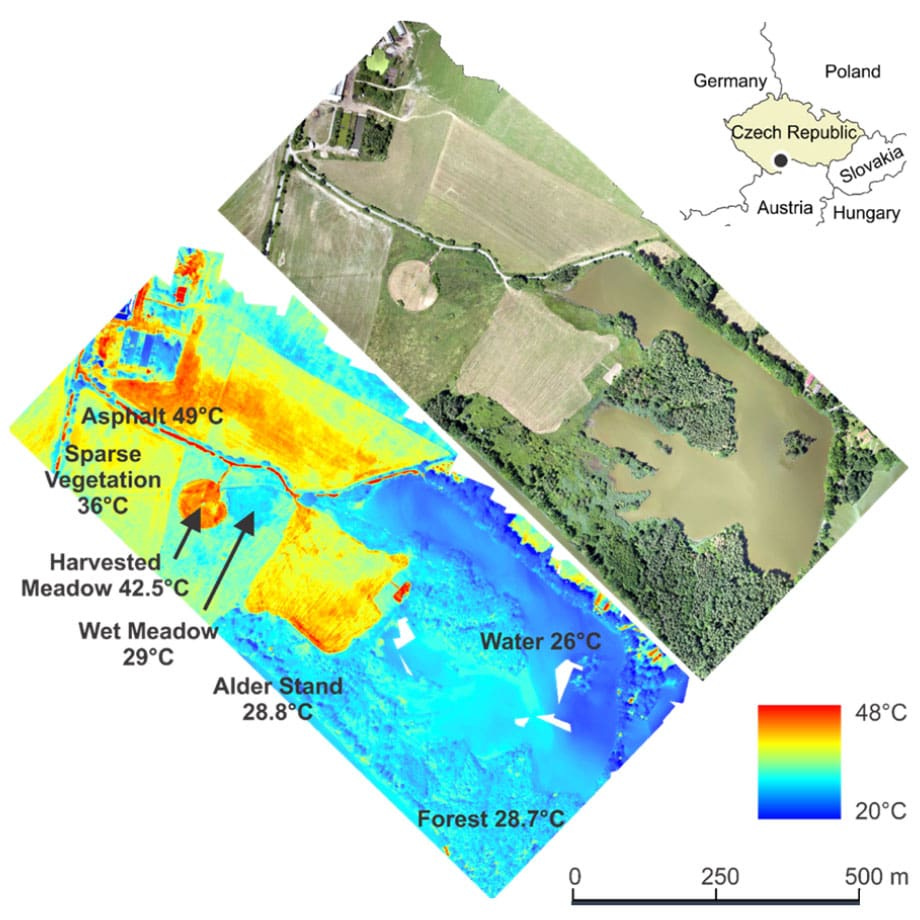

Il calore del sole che raggiunge la terra è lo stesso, ma il modo in cui è trasformato dalle diverse superfici è molto diverso. Le misurazioni dimostrano come la temperatura del suolo possa variare fino a 20°C tra un’area senza vegetazione e una con copertura vegetale a pochi metri di distanza .4

Quando infatti il calore incontra superfici artificiali, o anche semplicemente prive di vegetazione come un suolo brullo o la sabbia, viene semplicemente riflesso. Tecnicamente si dice che si converte in “calore sensibile”, che come dice il nome viene percepito dai sensi.

Se invece incontra la vegetazione, come un prato o un bosco, viene in gran parte utilizzato per il processo di evapotraspirazione, attraverso il quale le piante rilasciano nell’atmosfera in forma di vapore l’acqua prelevata dal terreno tramite le radici. Questo processo trasforma l’energia solare in “calore latente”, di fatto raffreddando l’ambiente circostante.

Questo semplice esperimento ci racconta qualcosa di più grande. Ci parla di come la natura abbia la capacità di regolare il clima attraverso i suoi processi vitali. E del ruolo centrale che in questi processi ha l’acqua.

L'acqua è una sostanza vitale che distingue la Terra dal resto dei pianeti del nostro sistema solare. E’ stato l’ingredienti necessario per lo sviluppo e il nutrimento della vita sul nostro pianeta.5

L'acqua è praticamente ovunque sulla Terra. Si trova negli oceani, nelle calotte polari e nei ghiacci, nei fiumi e nei laghi, nel suolo e sottoterra, ed è anche il principale gas serra presente nell’atmosfera. E’ l'unica sostanza conosciuta che può esistere naturalmente in tre stati diversi: gas, liquido e solido. A ogni mutamento di stato assorbe e rilascia energia.

Noi invece vediamo il clima principalmente come un processo meccanico. Più gas serra immessi nell’atmosfera, più calore. Una visione certamente vera e decisiva, ma parziale.

E’ possibile che il nostro approccio al cambiamento climatico finisca per ridurre il pianeta a un insieme di fenomeni fisici governati da principi meccanici, invece che vederlo com un organismo vivente, rafforzando così il paradigma meccanicistico che ha portato al distacco delle culture umane dalla natura?

In questo articolo esploreremo questa ipotesi. Inizieremo da una breve rassegna dei numerosi studi pubblicati su riviste peer reviewed che avanzano un nuovo paradigma nella comprensione della scienza del clima, e ne seguiremo la implicazioni pratiche sul fronte della riduzione delle temperature, della prevenzione di siccità e alluvioni, della possibilità di creare la pioggia e ricaricare le falde acquifere, del ruolo chiave che gli agricoltori possono giocare come gestori del paesaggio, dell’alleanza possibile con altre specie come i castori, fino a passare in rassegna una serie di movimenti sociali che si sono organizzati intorno all’acqua per invertire desertificazione e disastri naturali, creando economie locali in grado di rigenerare i territori. Un’appendice raccoglie alcune dei principali interventi basati su evidenze scientifiche per ripristinare il ciclo dell'acqua agendo sul paesaggio, i terreni agricoli e i corsi d’acqua.

Tuttə vorremmo delle soluzioni e delle speranze, ma è importante non negare la realtà. Per questo nello scrivere questo articolo, che raccoglie potenziali soluzioni o perlomeno mitigazioni del collasso climatico che ci aspetta, ho cercato di essere quanto più attento possibile a riportare soltanto affermazioni suffragate da evidenze scientifiche. E anche questo non è sufficiente per non rischiare di divulgare illusioni, perché la scienza del clima è complessa e molte delle soluzioni che cito non hanno raggiunto il consenso scientifico.

Ma non abbiamo molte carte a disposizione, e questa sfida non sarà possibile affrontarla senza correre rischi. L'acqua ci consente di agire ovunque siamo, anche su scala locale. E ci consente di rimettere in moto processi vitali che hanno un impatto non solo sul clima, ma anche sulla salute complessiva dei nostri ecosistemi.

Un nuovo paradigma climatico?

Sappiamo già che le foreste, le piante e il suolo assorbono carbonio dall’atmosfera riducendo così considerevolmente l’impatto delle nostre emissioni. Ma il loro contributo alla regolazione del clima non si ferma lì. Gli alberi, infatti, come si legge in un articolo pubblicata su Science,

agiscono come enormi fontane d'acqua. Le loro radici catturano l'acqua dal terreno per la fotosintesi, e i pori microscopici nelle foglie rilasciano l'acqua inutilizzata sotto forma di vapore nell'aria. Il processo, l'equivalente arboreo della sudorazione, è noto come traspirazione. In questo modo, un singolo albero maturo può rilasciare centinaia di litri d'acqua al giorno. Grazie all'abbondante superficie di scambio offerta dal suo fogliame, una foresta può spesso fornire all'aria più umidità dell'evaporazione di un corpo idrico delle stesse dimensioni.6

Questo processo di evapotraspirazione ha un effetto sul clima. Infatti, nel passaggio dallo stato liquido al vapore, l’acqua assorbe calore, mentre nella trasformazione allo stato liquido lo rilascia.

Alpha Lo, che con il suo Climate Water Project è uno dei punti di riferimento del cosiddetto “nuovo paradigma climatico”, scrive:

L'evapotraspirazione dell'acqua raffredda la superficie terrestre, in modo simile a come la sudorazione raffredda il corpo. Il vapore acqueo sale al livello delle nuvole, dove poi si condensa, rilasciando calore (tecnicamente chiamato rilascio di calore latente). Quel calore può quindi irradiarsi sotto forma di radiazione infrarossa nello spazio. Poiché quella radiazione infrarossa non deve passare attraverso i gas serra sottostanti, raffredda la Terra in modo più efficiente.7

Un gruppo di studiosi guidati da Kim Novick dell’Università dell’Indiana, in uno studio pubblicato da Earth's Future, ha provato a spiegare perché, nonostante il generalizzato aumento delle temperature dovute al cambiamento climatico negli Stati Uniti, diversi stati orientali si siano curiosamente raffreddati (tra -0.2°C e -0.8°C negli ultimi 50 anni). Utilizzando dati satellitari, dati storici sulla temperatura e dati delle stazioni meteorologiche, Novick e i suoi colleghi hanno concluso che queste anomalie sono dovute alla riforestazione avvenuta a partire dal 1900 in quei territori.8

Le foreste e la vegetazione hanno quindi la capacità di raffreddare l’ambiente. Per farlo hanno tuttavia bisogno dell’acqua. La riprova si ha osservando cosa succede dove l’acqua e la vegetazione non ci sono, come nel deserto. Lì com’è noto gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte non incontrano alcuna mitigazione, con differenze che possono arrivare fino a 50°C. Come scrivono Martina Eiseltová, Jan Pokorný, Petra Hesslerová e Wilhelm Ripl l’acqua, “riducendo i picchi e modulando le ampiezze delle alte e basse temperature sulla superficie terrestre” rende “le condizioni sulla Terra adatte alla vita”.9

Alpha Lo definisce queste teorie “l'approssimazione del modello climatico che potrebbe cambiare radicalmente il movimento per il clima”. E sono molti gli scienziati che senza minimamente negare l’importanza dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra causate dall’uomo, avanzano una visione più complessa e meno meccanicistica del clima, una visione che lascia spazio a un repertorio di interventi più ampio della sola riduzione della CO2.

Gordon Bonan è ricercatore senior presso il National Center for Atmospheric Research e autore di diversi libri sul clima pubblicati dall’Università di Cambridge. La sua è una delle voci all’interno del mondo scientifico che tenta di reintrodurre la biologia e l’ecologia tra le discipline necessarie a comprendere i cambiamenti climatici, contro modelli che prendono in considerazione soltanto la geofisica. “La vita è una forza planetaria che modella il clima e altri processi terrestri”, scrive insieme ad altri ricercatori in un articolo pubblicato dalla rivista Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Sulla terraferma, dove l'influenza di piante, microbi e altri organismi sul clima e sulla composizione atmosferica è profonda, l'accoppiamento biosfera-atmosfera è determinato non solo da leggi e vincoli fisici, ma anche da processi biologici ed ecologici.10

Roger A. Pielke è uno climatologo dalla carriera estremamente produttiva. 400 articoli, due libri, quasi cinquantatremila citazioni, ed è stato il meteorologo statale del Colorado e il presidente della National Association of State Climatologists degli USA. L'American Meteorological Society in occasione della sua conferenza del 2023 ha dedicato un intero simposio di un giorno al suo lavoro. In un articolo pubblicato sulla rivista Climate a febbraio 2022, intitolato “Ecologia e clima della Terra: lo stesso sistema biogeofisico” scrive:

il sistema Terra è, in realtà, un sistema di processi fisici-chimici-biologici intimamente congiunti. Quando gli scienziati si concentrano sulla fisica del sistema Terra, tradizionalmente lo chiamano clima. Al contrario, quando gli scienziati si concentrano sull'aspetto biologico del sistema Terra, lo chiamano ecologia. Tuttavia, usare due termini per riferirsi allo stesso sistema Terra oscura il fatto che più componenti interagiscono attraverso scale spaziali e temporali all'interno dello stesso sistema biogeochimico Terra e che queste componenti non possono essere viste separatamente.11

Mentre tutto il sistema finanziario dei crediti di carbonio tratta gli alberi come macchine che assorbono CO2, un gruppo numeroso e autorevole di scienziati nell’articolo “Alberi, foreste e acqua: comprensioni fresche per un mondo caldo” lanciano un vero e proprio appello:

il nostro invito all'azione mira a un'inversione di paradigma, da un modello incentrato sul carbonio a uno che considera gli effetti idrologici e di raffreddamento climatico degli alberi e delle foreste come priorità assoluta.12

Anche un’istituzione come il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’ONU (IPCC), i cui rapporti si basano unicamente su affermazioni su cui esiste ampio consenso scientifico, scrive nel rapporto sul clima del 2021 intitolato “Le basi della scienza fisica” che:

ci sono abbondanti prove che i cambiamenti nell'uso del suolo e nella copertura del suolo alterano il ciclo dell'acqua a livello globale, regionale e locale, modificando le precipitazioni, l'evaporazione, le inondazioni, le falde acquifere e la disponibilità di acqua dolce per una varietà di usi. Poiché tutti i componenti del ciclo dell'acqua sono collegati (e legati al ciclo del carbonio), i cambiamenti nell'uso del suolo si riversano su molti altri componenti del ciclo dell'acqua e del sistema climatico.13

Dai temporali estivi alle inondazioni

Sembra paradossale, ma le ondate di calore estivo si accompagnano sempre di più a piogge torrenziali e inondazioni. Lo abbiamo visto in Texas e a New York poche settimane fa, lo abbiamo visto anche con le piogge in Piemonte e lo strano fenomeno della nuvola piegata sulle coste del Portogallo.

Per capire l’origine di questo paradosso dobbiamo tornare al ciclo dell’acqua.

Nel suo percorso dal suolo alle nuvole attraverso radici e foglie, il vapore acqueo viene trasportato verso l’alto proprio grazie al calore generato dalla trasformazione da stato liquido a gassoso. Quando arriva all’altezza delle nuvole tuttavia non sempre diventa pioggia. Spesso si accumula negli strati più alti dell’atmosfera e resta lì fino a che non incontra una corrente fredda, che lo trasforma repentinamente in piogge torrenziali.

E’ quello che è avvenuto lo scorso settembre con il famoso temporale Boris che ha colpito otto paesi dell'Europa centrale e orientale con inondazioni disastrose, incluse quelle in Emilia Romagna. Ed è anche quello che è avvenuto a Valencia poche settimane dopo.

Proprio a Valencia ha condotto i suoi studi il climatologo Millán Millán, direttore del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM),14 al quale negli anni '90 la Commissione Europea commissionò uno studio per scoprire perché la Spagna stava perdendo le sue piogge estive.

Millán mise in piedi un programma che univa misurazioni dell’atmosfera, immagini satellitari, serie storiche, simulazioni computazionali e interviste alle persone locali. Quello che scoprì fu che le piogge estive in quella e altre regioni del Mediterraneo si dovevano alle correnti ascensionali causate dalle montagne dell’entroterra, che trasportavano la brezza marina e l’umidità ad altitudini elevate, creando le condizioni per generare precipitazioni estive sulle montagne costiere. Negli ultimi anni tuttavia, scrive in un articolo pubblicato su BioScience, “la deforestazione dovuta all'agricoltura e, più di recente, l'urbanizzazione costiera esplosiva e il turismo hanno ridotto drasticamente gli ecosistemi originali e, di conseguenza, l'acqua disponibile per la brezza marina. (...) Con una brezza d'aria più calda e secca, il punto di condensazione è aumentato di altitudine e, di conseguenza, i temporali si sviluppano meno spesso”.15

La conseguenza dell’interruzione dei temporali estivi si ripercuote ora in autunno quando l’accumulo di vapore acqueo negli strati più alti dell’atmosfera incontra le correnti fredde dal nord Europa, causando piogge torrenziali. Letti dopo l’alluvione dell’autunno del 2024, gli studi di Millán su quel territorio suonano come una profezia.16

L’effetto spugna

La rivista del Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale ha tradotto la pubblicazione forse più militante scritta da alcuni degli scienziati che studiano l’interazione tra ciclo dell’acqua e clima. Si intitola “L’acqua per il recupero del clima. Un nuovo paradigma dell’acqua”. In un passaggio sulle inondazioni, scrivono:

Le persone che temono le inondazioni possono erroneamente pensare che una regione arida possa meglio assorbire una grande quantità di acqua rispetto a una che è già notevolmente satura d’acqua. Tuttavia, gli esperimenti e l’esperienza diretta dimostrano il contrario. L’acqua scorre sulla terra bruciata dal sole come su un foglio di plastica impermeabile, mentre penetra nel suolo sano trattenuta dalla vegetazione, come in una spugna.17

Il termine “spugna” è la parola chiave negli interventi di prevenzione delle alluvioni basati sulla natura. La metafora è autoesplicativa. Un territorio può assorbire più o meno acqua a seconda di come è trattato. Più è cementificato, meno assorbirà acqua, riversandola in mare quando va bene, o allagando i territori di pianura quando va male. E’ il caso delle recenti alluvioni in Emilia Romagna.18

Nell’epoca degli eventi climatici estremi, impedire l’infiltrazione dell’acqua nel terreno è una ricetta certa per le alluvioni. Lo hanno capito bene in Cina, dove in risposta a inondazioni e siccità sempre più devastanti il presidente Xi Jinping ha stanziato 3 miliardi di dollari su un progetto pilota di creazione di sedici “città spugna”.19 Tra queste c’è la famosa città di Wuhan, che ha realizzato ben 400 “sistemi di drenaggio urbano sostenibili” tra orti urbani, zone umide artificiali, parchi, pompe per l'acqua piovana, canali d'acqua riparati e laghi artificiali, per un’area totale di 38,5 km2, al fine di trattenere tra il 70 e il 90% di tutta l'acqua piovana.

Lo sta capendo anche l’Unione europea che ha lanciato recentemente tre progetti EU-Horizon - SpongeScapes,20 SpongeBoost21 e SpongeWorks22 - per migliorare la base di conoscenze per le misure spugna e stimolare l'estensione della loro implementazione su scala paesaggistica.

Anche il rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita dalla giunta regionale dell’Emilia Romagna a seguito delle alluvioni del 2023 arriva a conclusioni simili quando scrive:

La gestione forestale deve essere orientata a livello di bacino al mantenimento di un’adeguata copertura forestale e, a livello di popolamento, alla valorizzazione, dove possibile, di strutture articolate che permettono lo sviluppo di una copertura erbacea ed arbustiva e un’adeguata conservazione del suolo. In questo modo si massimizza l’effetto “spugna” oltre a ridurre in modo significativo l’erosione.23

Come scrivono gli autori di un articolo pubblicato da Nature, “per risolvere il cambiamento climatico, dobbiamo ripristinare il nostro Pianeta Spugna”. Questo richiede però un cambio di paradigma rispetto alla gestione dell’acqua di tutta l’area industriale. “Per ridurre le perdite e le sofferenze umane - si legge nell’articolo - è tempo di cambiare il nostro rapporto con l'acqua: invece di cercare di controllarla, dobbiamo collaborare”.24

Come spesso accade questi cambi di paradigma hanno radici in una saggezza antica. Molte delle soluzioni basate sulla natura più attuali sono in realtà interventi praticati per secoli dalle popolazioni indigene.25 Ma per fare un esempio più vicino a noi, sia in termini temporali che geografici, è sorprendente leggere un editto datato 1356 di Carlo IV, re di Boemia e imperatore del Sacro Romano Impero:

A tutta l’aristocrazia e alle città, emetto l’ordine di costruire industriosamente stagni, in primo luogo per fornire abbondanza di pesce per nutrire la gente e, in secondo luogo, per garantire il migliore uso del terreno, per raccogliere l’acqua di palude e di pantano, in modo che possa essere evaporata dal sole e dai venti caldi e come vapore acqueo a vantaggio della vegetazione circostante. Inoltre, uno stagno deve poter trattenere una grande quantità d’acqua in caso di piogge prolungate o di scioglimento delle nevi, e così facendo, eviterà l’improvvisa inondazione delle terre a valle.26

Piantare la pioggia

Avete presente il documentario “Il sale della terra”27 di Wim Wenders sul fotografo brasiliano recentemente scomparso Sebastião Salgado?

Se lo avete visto vi sarà rimasto impresso il suo progetto di riforestazione della “fazenda” ereditata dal padre, che decenni di allevamento intensivo avevano ridotto a un campo sterrato e privo di vegetazione.28

In un passaggio del documentario Salgado afferma che dopo pochi anni, grazie al ripristino dell’endemica foresta atlantica, erano tornati gli animali, e anche le sorgenti d’acqua. Quando lo vidi pensai che potesse trattarsi di un’esagerazione o di un evento non correlato. Che rapporto poteva esserci tra piantare alberi e sorgenti d’acqua?

In realtà la vegetazione e un suolo più ricco di sostanza organica aumentano la capacità del terreno di assorbire acqua e quindi di ricaricare le falde acquifere sotterranee. Inoltre, le foreste sono capaci di produrre pioggia, un fenomeno noto come “bioprecipitazione”. Lo fanno attraverso il processo di evapotraspirazione che abbiamo già incontrato, ma anche attraverso il rilascio di “aerosol organici” - batteri, funghi, pollini - che diventano “nuclei di condensazione” per il vapore acqueo, un fenomeno studiato anche dal famoso Cern di Ginevra,29 e che spiega perché spesso si osserva una foschia sulle foreste.

Gli aerosol agiscono da catalizzatori, facilitando i "cambi di fase dell'acqua" da gas a liquido (condensazione) e da liquido a solido (congelamento). Quest’ultimo processo è spesso necessario per la formazione della pioggia nelle zone temperate, poiché consente il congelamento delle piccole goccioline delle nubi anche a temperature più elevate, che così si aggregano in forme più grandi e pesanti in grado di cadere.

In un affascinante video intitolato “la biologia crea la pioggia” la scienziata dell’Istituto nazionale francese per la ricerca agricola Cindy Morris spiega nel dettaglio come si potrebbero aumentare le precipitazioni attraverso strategie mirate di riforestazione lungo la direzione dei venti che dalle coste si muovono verso l’entroterra, trasportando così gli aerosol microbici prodotti dalle piante.

Un altro argomento importante a favore della riforestazione è evidenziato dalla teoria della “pompa biotica” avanzata dagli scienziati russi Anastassia Makarieva e Victor Gorshkov.

La teoria ipotizza che le foreste non solo producano le piogge, ma anche i venti. Quando il vapore acqueo sulle foreste costiere si condensa, infatti, riduce la pressione atmosferica, creando così correnti che attirano l'aria umida dell'oceano. I cicli di traspirazione e condensazione possono generare venti che portano pioggia a migliaia di chilometri nell'entroterra.

Come sintetizza un articolo uscito sulla rivista Science:

Se corretta, l'idea potrebbe contribuire a spiegare perché, nonostante la distanza dagli oceani, le zone interne remote dei continenti boscosi ricevano la stessa quantità di pioggia delle coste, e perché le zone interne dei continenti privi di foreste tendano ad essere aride. Implica anche che le foreste, dalla taiga russa alla foresta pluviale amazzonica, non solo crescano dove il clima è favorevole, ma che contribuiscano anche a determinare il clima.30

L'affidabilità delle precipitazioni nelle zone interne dei continenti potrebbe quindi dipendere dal mantenimento di una copertura forestale relativamente intatta e continua a partire dalla costa.

Ronny Meier dell’Istituto per le Scienze Atmosferiche e del Clima del Politecnico di Zurigo, insieme a Edouard Davin, autore principale del rapporto speciale dell'IPCC sui cambiamenti climatici e il suolo, erano interessati a vedere cosa sarebbe successo alle precipitazioni se l'Europa fosse stata riforestata su larga scala. Hanno raccolto dati sulla quantità di pioggia da oltre cinquemila stazioni meteorologiche europee comparando terreni agricoli e terreni con copertura forestale. In un articolo pubblicato su Nature Geoscience riportano come le precipitazioni siano costantemente più elevate nei siti forestali rispetto a quelli agricoli.31

Lo studio di Meier e Davin è importante anche perché fornisce una stima delle dimensioni territoriali necessarie affinché un intervento di riforestazione abbia un impatto sulle piogge. Per il loro studio hanno infatti esaminato unità di territorio di circa 11 km × 7 km e hanno scoperto che le aree con una copertura forestale superiore al 20% avevano sperimentato precipitazioni significativamente maggiori. I loro risultati suggeriscono che anche la riforestazione del 20% di un'area di 10 km × 10 km potrebbe essere sufficiente per aumentare le precipitazioni.32

A simili conclusioni arrivano gli autori di uno studio intitolato “Aumento mirato delle precipitazioni come obiettivo della forestazione”, dove spiegano come

considerati nel loro insieme, emerge che gli effetti sulle precipitazioni della forestazione potenziale sono significativi e rilevanti. I programmi di forestazione mitigherebbero non solo il cambiamento climatico globale in sé, ma anche i suoi effetti negativi sotto forma di siccità.33

In un mondo in cui le precipitazioni diminuiscono e molti paesi, tra cui l’Italia, fanno esperienza di prolungate siccità e razionamenti dell’acqua in molte regioni, questa possibilità apre scenari di intervento tanto promettenti quanto urgenti.

L’acqua invisibile

Quando pensiamo all’acqua ci vengono in mente fiumi e laghi. Tuttavia, oltre il 90% dell’acqua dolce presente sulla terra, se si escludono i ghiacciai, si trova sottoterra.34 Secondo l’Agenzia ambientale europea, “la soddisfazione del fabbisogno idrico per uso potabile e agricolo dipende in modo significativo dalle falde acquifere, che costituiscono il 65% dell’acqua potabile e il 25% dell’acqua destinata all’irrigazione agricola”.35 In Italia secondo l’ISPRA l’84% dell’acqua che esce dai nostri rubinetti è acqua sotterranea.36

La falde acquifere, come scrive Alpha Lo, tendono a essere considerate “lontane dagli occhi, lontane dal cuore”. Il loro sfruttamento eccessivo arriva ad avere un effetto non solo sull’esaurimento nel tempo di questa risorsa, ma anche sulle piogge. Se il livello dell'acqua nelle falde acquifere è troppo basso, infatti, le radici degli alberi non possono estrarre l'acqua per creare il riciclo delle precipitazioni. In altre parole viene interrotto il processo che abbiamo appena descritto.37

Quattordici giornalisti provenienti da sette paesi del progetto "Under the Surface", coordinato da Arena for Journalism in Europe e avviato da Datadista, hanno creato una mappa interattiva delle falde acquifere europee.38 Oltre il 15% delle falde acquifere mappate è in cattive condizioni: pericolosamente sovrasfruttate, contaminate o entrambe le cose. Nella Repubblica Ceca e in Belgio, il numero di falde acquifere classificate come "cattive" supera quello di quelle sane. Ma la situazione è critica anche in Spagna, Francia e Italia.39

Un’altra fonte di acqua poco visibile e considerata, oltre quella delle falde, è l’umidità del terreno, quella che viene chiamata “acqua verde”. Anche questa riserva di acqua si sta riducendo velocemente a livello globale, tanto da essere stata inserita dagli scienziati dello Stockholm Resilience Centre tra i limiti planetari oltrepassati rispetto allo spazio operativo sicuro.40

Quando il suolo perde umidità le piante hanno meno possibilità di sopravvivere, la materia organica diminuisce rendendolo più arido, i microrganismi che vivono nella terra scompaiono, e invece di assorbire carbonio, la terra lo rilascia nell’atmosfera. Inoltre, il terreno si compatta rendendo più difficile l’assorbimento dell’acqua. E’ quello che succede in Puglia, ad esempio, dove secondo una perizia tecnica sulle cause dei patogeni dell’ulivo, “la sostanza organica nei terreni è mediamente bassissima e talvolta paragonabile a quella della fascia sub-saheliana”. Condizioni che, prosegue la perizia, “hanno causato un grave indebolimento delle piante, di varie specie di alberi e degli olivi in particolare”.41

L’agricoltura intensiva è una delle principali cause di questo processo di desertificazione, ma diverse pratiche agricole rigenerative passate in rassegna nell’appendice a questo articolo - come l’agricoltura senza aratura o le coperture verdi - hanno il potere di invertire il processo e ridare vita al suolo. Come scrive Alpha Lo, “man mano che microbi, funghi e sostanze organiche si moltiplicano, riescono a creare pori per l'aria nel terreno, che a loro volta consentono al terreno di assorbire molta più acqua”.42

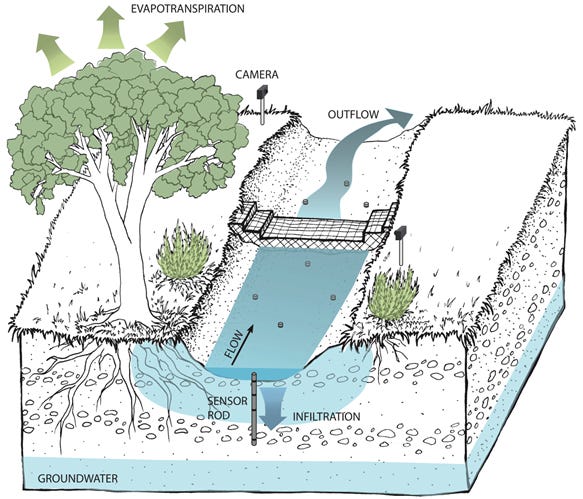

Anche diversi interventi basati sulla natura di carattere ecosistemico, pure raccolte nell’appendice, come rallentare i ruscelli, incrementare l’infiltrazione nel terreno delle piogge, e accumulare l’acqua in stagni e laghi, hanno il potere di ricaricare le falde acquifere, incrementare la biodiversità e prevenire le alluvioni.

Un nuovo ruolo per l’agricoltura

La California è lo stato con la maggiore produzione agricola degli Stati Uniti, quindi un luogo strategico per l'approvvigionamento del cibo e l’economia dell’intera nazione. E’ anche un’area soggetta a frequenti periodi di siccità.

Nel 2014 lo stato della California ha approvato una legge per la gestione sostenibile dell’acqua sotterranea chiamata SGMA. La legge prevede di riportare in 20 anni in equilibrio gli acquiferi dello stato. Ci sono solo due modi per farlo: uno è diminuendo il consumo di acqua, l’altro è trovando più acqua. Quando bisogna irrigare ettari e ettari di campi coltivati, diminuire il consumo è difficile. Forse è per questo che l’idrologa dell’Università della California Helen Dahlke è stata presa sul serio quando ha avanzato una proposta piuttosto sui generis: inondare i campi agricoli di acqua per ricaricare le falde acquifere.

“Pompiamo l’acqua fuori dal fiume in piena e inondiamo il vigneto", spiega serafica nelle interviste ai media locali.43 Uno studio del 2020 ha stimato che l’acqua delle inondazioni applicata in questo modo nella Central Valley della California potrebbe recuperare circa il 22% del prelievo eccessivo di acqua dalle falde acquifere, aumentando al contempo tra il 52 e il 73% il flusso dei corsi d’acqua.44 Questa pratica consente agli agricoltori di alimentare con i propri terreni una riserva comune di acqua.

In Italia l’equivalente si chiama “Aree Forestali di Infiltrazione” ed è un modello sviluppato dalla Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali della Regione Veneto a partire dal 2007. Esiste anche un decreto del ministero dell'Ambiente che norma gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei.45 Si tratta di un metodo di ricarica delle falde nei mesi in cui non si irrigano i terreni (tra ottobre ed aprile) attraverso una rete di canali collocati nei campi agricoli e delimitati con varie specie arboree e/o arbustive. “Il bilancio di questi cinque anni di attività”, dichiara l’inventore di questo approccio Giustino Mezzalira in un’intervista, “ha mostrato che si possono infiltrare circa 1.000.000 di m³ di acqua all’anno e per ettaro in terreni particolarmente ghiaiosi”.46 Il meccanismo di funzionamento è molto simile a quello adottato in California. Spiega Mezzalira:

Il fiume Brenta trasporta un volume di 2 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno. Una strategia più efficiente potrebbe prevedere di estrarre una portata continua di alcuni m3/sec tutto l’anno, sufficiente per alimentare un ampio sistema di Aree Forestali di Infiltrazione (AFI). In un'AFI, si possono infiltrare 50 litri d'acqua per ettaro al secondo, equivalenti a circa 5.000 metri cubi al giorno per ettaro. In 200 giorni fuori dal periodo irriguo, questo sistema può accumulare circa 1 milione di metri cubi d'acqua, un risultato significativo. Con un metro cubo al secondo di acqua derivata dal Brenta si possono alimentare circa 20 ettari di AFI ed infiltrare 20 milioni di metri cubi di acqua.

L’ANBI, l’ente che coordina tutti i consorzi di bonifica italiani, ha presentato nel 2021 insieme alla Coldiretti il cosiddetto “piano laghetti” che prevede la realizzazione di 10.000 bacini artificiali di piccole dimensioni da parte dei consorzi di bonifica e delle aziende agricole per l’accumulo e l’infiltrazione dell’acqua nelle falde, per prevenire la siccità.47 Secondo i dati diffusi dall’ANBI, infatti, ogni anno in Italia cadono circa 300 miliardi di metri cubi di acqua di cui si riesce a trattenere soltanto l’11 per cento.48

Uno dei più famosi ambasciatori di pratiche agricole in grado di rigenerare il ciclo dell’acqua è Brock Dolman, permacultore e codirettore del Water Institute dell’Occidental Arts and Ecology Center in California. E’ stato lui a coniare l'espressione “slow water”, ispirandosi al movimento “slow food” creato in Italia da Carlo Petrini. Ha anche coniato il trittico "rallentala, distribuiscila, infiltrala" per descrivere questo approccio.49 Sono i principi portati avanti anche dal programma di formazione e divulgazione online “Water stories” creato da Zach Weiss, uno degli allievi di Sepp Holzer, il celebre permacultore austriaco che ha progettato, tra gli altri, il modello internazionale di ritenzione idrica di Tamera in Portogallo.50

Attraverso queste pratiche e tecniche l’agricoltura può trasformarsi da causa dello sfruttamento insostenibile delle falde acquifere e di inaridimento dei terreni, a strumento per la loro rigenerazione. Un terreno coltivato seguendo principi di agroecologia è infatti in grado di assorbire anidride carbonica e acqua, con effetti a larga scala di mitigazione del cambiamento climatico, delle emissioni di gas serra e del rischio di siccità e alluvioni. Per questo, come sostiene Martina Eiseltová e altri ricercatori, “gli agricoltori dovrebbero essere considerati dalla società come i ‘gestori del nostro paesaggio’”, e “dovrebbero essere retribuiti per le loro azioni di gestione sostenibile del territorio”.51

In alcuni paesi questo principio sembra essere stato abbracciato perfino da compagnie private. Nel Regno Unito la compagnia di distribuzione dell’acqua nel Midlands e nel Galles del nord, Severn Trent Water, offre sovvenzioni alle aziende agricole che in cambio cessano di riversare fosfati nei corsi d'acqua. Nonostante abbiano erogato 1.500 sovvenzioni per un valore di oltre 5 milioni di sterline, hanno finito per risparmiare, eliminando la necessità di investimenti per 74 milioni nei processi di trattamento degli inquinanti. Il loro programma "Farming for Water" copre 44 bacini idrografici e 432.000 ettari, coinvolgendo due terzi di tutti gli agricoltori della regione. “Complessivamente, i campi degli agricoltori si estendono su una superficie molto più ampia di quanto qualsiasi azienda idrica potrebbe mai sperare di possedere o gestire”, spiega Jake Rigg di Affinity Water, un’altra compagnia che usa un approccio simile e fornisce acqua potabile a 3,8 milioni di persone nell'Inghilterra orientale.52

La Commissione tecnico scientifica istituita dalla Regione Emilia Romagna per analizzare le cause delle inondazioni del maggio 2023 scrive:

Gestire attivamente i terreni, consolidare la presenza di un selvicoltore e di un agricoltore che insieme a materie prime legnose e alimentari costituisca un presidio nella gestione-manutenzione di un territorio fortemente antropizzato e modificato dall’uomo e fornisca servizi ecosistemici adeguatamente remunerati è uno degli strumenti fondamentali per una politica lungimirante di protezione idraulica del territorio.53

Arruolare i castori

Un articolo uscito sul sito di approfondimento Coda story racconta di un “movimento segreto” che sta tentando di riportare i castori in Europa, citando anche la loro ricomparsa in Italia.54

Il castoro eurasiatico si estendeva originariamente in tutta Europa, inclusa l’Italia, ma scomparve tra il XVI secolo e l'inizio del XVII secolo a seguito dell'eccessivo sfruttamento per la pelliccia, la carne e l'olio prodotto dalle sue ghiandole perianali. Negli ultimi anni, tuttavia, sta facendo la sua ricomparsa in molte regioni.

Il “beaver bombing”, come è diventato noto negli ambienti ambientalisti, è la pratica di rilasciare illegalmente l'umile castoro in un corso d'acqua e lasciarlo fare ciò che sa fare meglio: abbattere alberi, costruire dighe e costruire rifugi,

scrive l’autrice dell’articolo Isobel Cockerell.55

Il castoro è infatti considerato un “ingegnere ecosistemico” per la sua capacità, si legge sul sito dell’associazione italiana per lo studio dei Mammiferi, di “abbattere alberi, scavare buche e canali nelle rive dei fiumi, costruire rifugi con rami ammucchiati e, in torrenti e fiumi poco profondi, vere e proprie dighe con tronchi d'albero, rami, fango e pietre”.56 Le dighe aiutano il castoro a mantenere il livello dell'acqua al di sopra dell'entrata delle tane, proteggendolo dai predatori, ma anche a trasportare rami e vegetazione che usa come cibo in inverno. Ma le dighe del castoro hanno un impatto ecosistemico ben oltre le sue esigenze.

“Costruendo dighe che raccolgono l'acqua”, scrive Felicia Marcus sulla rivista dell’Università di Stanford Water in the West, “i castori ripristinano zone umide e prati che sequestrano il carbonio. Gli stagni dei castori rallentano anche il flusso dell'acqua, con conseguenti benefici per l'approvvigionamento idrico e la sua qualità”.57

Uno studio sui principali incendi boschivi verificatisi dal 2000 in cinque stati degli Stati Uniti ha evidenziato con immagini satellitari che dove erano presenti dighe e stagni costruiti dai castori la vegetazione non aveva preso fuoco.58

Tra i benefici delle dighe dei castori, secondo una raccolta di evidenze scientifiche realizzata dal governo del Regno Unito, rientrano anche la prevenzione delle alluvioni, l’aumento della biodiversità, la ricarica delle falde acquifere e la mitigazione della siccità.59

Il portavoce dell’azienda britannica di fornitura di acqua potabile Affinity Water Jake Rigg, che abbiamo già citato, afferma che "dovremmo assumere un carico di castori” per aumentare la quantità e qualità dell’acqua disponibile.60

Cambiamento sociale basato sull’acqua

C’è un’altra caratteristica del lavoro con l’acqua che in qualche modo si sposa con le sue qualità in quanto elemento. E’ un lavoro che si presta ad essere decentralizzato, a funzionare attraverso piccoli progetti che insieme convergono verso un effetto, è il caso di dirlo, a cascata.

In un’intervista che gli ho fatto, Zach Weiss, il fondatore della piattaforma Water Stories citata prima, mi ha detto di aver visto “trasformazioni enormi, per lo più realizzate in modo molto semplice ed economico dalle persone nelle proprie comunità”.61

Tuttavia, seppure decentralizzate, queste azioni devono essere realizzate a scala di ecosistema. Devono essere fatte, in altre parole, per un impatto eco-sistemico, e non soltanto all’interno di singole proprietà o fattorie come si tende a fare nei progetti anche più avanzati di permacultura o agricoltura rigenerativa. Come scrivono Norman e altri:

La maggior parte dei progetti di ripristino è troppo piccola e isolata per affrontare il degrado su scala di bacino idrografico. Beechie et al. (2010) raccomandano che la scala del ripristino corrisponda alla scala dei processi che si intende affrontare.62

Lo scienziato attivista slovacco Michal Kravčík utilizzando questo approccio è riuscito a bloccare la costruzione di una diga da 350 milioni di dollari e a far approvare dal governo un piano nazionale per la “Rivitalizzazione del paesaggio e la gestione integrata dei bacini fluviali”.

Quando negli anni '90 il governo slovacco annunciò la costruzione di una diga mastodontica che avrebbe minacciato cinque villaggi storici, Kravčík propose l’"Alternativa Blu", un piano per ottenere la stessa quantità di acqua potabile a circa il 20% del costo della diga riducendo al minimo l'impatto ambientale. L'alternativa prevedeva la creazione di 35 microbacini e una serie di piccole dighe e sbarramenti sui corsi d'acqua, nonché piani per il ripristino dei terreni agricoli. Il Ministero dell'Ambiente si rifiutò di prendere in considerazione la proposta. In risposta, Kravčík fondò “People and Water” con cui organizzò campi estivi con volontari per creare diversi diversi bacini di raccolta dell’acqua. I media vennero invitati a visionare i risultati, ma il progetto pilota ottenne ancora maggiore pubblicità quando il Ministero multò People and Water per aver intrapreso i lavori senza autorizzazione.

Attraverso una serie di incontri pubblici gradualmente le comunità iniziarono ad acquisire fiducia nella propria capacità di influenzare il processo decisionale. Per molti cittadini fu la prima esperienza di democrazia in azione dopo l’era sovietica. Dopo un referendum locale in cui il 90% degli abitanti si oppose alla diga, il successo dei progetti pilota e la mobilitazione dei residenti, il governo annullò i progetti per la diga nel 1996.63

Nel 2010, le sue idee furono tradotte dal nuovo governo in un piano nazionale in cui veniva riconosciuto che “a causa dei metodi agricoli utilizzati nel nostro territorio, la capacità del paesaggio di trattenere l'acqua era sostanzialmente indebolita” creando “problemi ecosistemici, ma anche rischi di alluvioni e siccità”.64 Grazie al programma in 18 mesi vennero realizzati 100.000 interventi di ritenzione idrica in 488 diversi comuni, creando 7.700 posti di lavoro stagionali per persone disoccupate. Una campagna di democrazia dal basso e attivismo ecologico poco conosciuta, ma che valse a Kravčík il Premio Goldman per l’ambientalismo nel 1999.65

In India, un altro progetto di ancora maggiore impatto è partito sempre dal basso, ma su scala ecosistemica, in una zona duramente colpita dalla siccità nel Rajasthan. Qui l’organizzazione Tarun Bharat Sangh (TBS), guidata da Shri Rajendra Singh, partendo dalla conversazione con un anziano nel villaggio di Gopalpura, ha riportato in vita un’antica tecnologia tradizionale di raccolta delle acque piovane chiamata “johad”. Si tratta di piccoli laghi artificiali che risultano molto efficienti nel raccogliere l’acqua piovana nella stagione dei monsoni, farla infiltrare nel terreno, e così facendo rendendola disponibile nel resto dell’anno attraverso pozzi, ruscelli e fiumi. Fu abbandonata dalla comunità dopo la colonizzazione e le centralizzazione statale della gestione dell’acqua.66

Il team dell’organizzazione costruì il primo johad nel 1985. Vedendo che riusciva a raccogliere molta acqua che poi poteva essere usata per irrigare i campi, ne venne costruito un secondo l’anno successivo. Fu l’inizio di un movimento locale che nel giro di pochi anni ha portato alla costruzione di circa 2.500 strutture di raccolta dell’acqua piovana gestite dalla comunità,67 alla rivitalizzazione di diversi fiumi prosciugati, il blocco della costruzione di un impianto minerario, l’istituzione di marce e celebrazioni dell’acqua per diffondere la conoscenza di questi interventi in altri villaggi, la creazione di organi di autogoverno locale (gram sabhas) secondo la tradizione gandhiana, e la costituzione di un Parlamento del fiume Arvari per la gestione comune del bacino idrografico.68

Esempi, anche se su più piccola scala, se ne trovano anche in Italia. In Liguria, regione tradizionalmente colpita sia da siccità che da inondazioni, il progetto “L’acqua si Pianta!” ha promosso attraverso incontri pubblici e workshop gratuiti sui cicli dell'acqua, i cambiamenti climatici e l'agroecologia, la costruzione di piccole dighe, bacini di infiltrazione e sistemi di raccolta dell'acqua piovana.

"Il momento più magico è stato vedere come, in soli quattro giorni, 15 persone hanno rimodellato un paesaggio", racconta Elisabeth Masneri, responsabile del progetto, in un articolo pubblicato sul sito della Commissione europea. "Hanno creato una conca, piantato 50 alberi e costruito un bacino di infiltrazione. Questi semplici gesti hanno contribuito a restituire acqua al territorio e speranza alla comunità".69

Come scrivono le autrici di un articolo pubblicato da Nature,

I progetti Slow Water incoraggiano le persone a collaborare con i propri vicini e con l'acqua per rendere le proprie comunità più resilienti. Famiglia per famiglia, comunità per comunità, il successo dei loro progetti locali ispira gli altri e, pezzo dopo pezzo, possiamo ripristinare un “Pianeta Spugna”.70

L’acqua consente quindi interventi a livello locale per stabilizzare il clima, prevenire eventi climatici estremi come inondazioni e siccità, aumentare la disponibilità di acqua per usi umani e agricoli, con un impatto sia locale che globale.71 L’acqua, inoltre, è un tema che si presta meno alla polarizzazione che accompagna le discussioni sul cambiamento climatico, ed è un elemento che è possibile osservare direttamente.72 Per queste e altre ragioni, rappresenta un intervento fondamentale per iniziare quel processo di adattamento trasformativo che è una delle frontiere più promettenti per affrontare in modo efficace e strategico gli impatti della crisi climatica in atto.73

Conclusioni

L’ipotesi centrale di questo articolo è che il cambiamento climatico non dipenda unicamente dalle emissioni di gas serra, ma che interagisca sia con l’acqua che con la biodiversità. Questo cambio di paradigma fornisce un ampio spettro di interventi, accanto alla necessaria e urgente riduzione delle emissioni, per mitigare ed adattarsi al cambiamento climatico, molti dei quali praticabili a livello locale su scala di comunità.

Come ha detto efficacemente Henk Ovink, direttore della Commissione globale sull’economia dell’acqua, una volta soprannominato “l’uomo dell’acqua” dall’ex presidente Barack Obama:

Mettiamo tutto a rischio, a cominciare dal cibo, dall'energia, dalla salute e dalla natura, se non ripristiniamo il ciclo globale dell'acqua. Non c'è alternativa all'acqua. Quando questa scompare, tutto finisce.74

L’acqua è un elemento con cui abbiamo una stretta intimità, costituendo il 60% del nostro stesso corpo. Il nostro richiamo all’acqua è sia fisico che emotivo, se pensiamo all’attrazione naturale che avvertiamo verso laghi, fiumi e mari e al benessere che anche solo la vista dell’acqua ingenera in noi.

L’acqua è anche un elemento che per le sue stesse proprietà fisiche tende a trasformare ed unire. Anche per questo può ricordarci di guardare al mondo come a un insieme di relazioni, interconnessioni e interdipendenze, rinunciando alla predisposizione della cultura occidentale per soluzioni univoche e spiegazioni meccanicistiche. Può aiutarci a ripristinare quella relazione di reciprocità, connessione e rispetto con il mondo naturale propria delle culture indigene che la modernità ha spezzato.

Come scrive Alpha Lo,

Quando riconosciamo la danza auto-organizzativa di vegetazione, suolo e acqua, spostiamo il nostro modo di pensare da padroni a partecipanti di un sistema di regolazione distribuito. (...) Iniziamo a capire che la natura ha un suo sistema di controllo. Un sistema con una saggezza più profonda, multifunzionale e distribuita, con una complessità molto maggiore e la capacità di gestire fluttuazioni, perturbazioni e di adattarsi e regolarsi.

La nuova gestione dell'acqua sta riparando i cicli biologici interrotti. Si trasforma da un sistema prevalentemente burocratico e centralizzato, in una gestione comunitaria bioregionale con azioni ecologiche distribuite. Il ciclo dell'acqua emerge da un consiglio delle componenti dell'ecosistema, ciascuna delle quali ricopre una molteplicità di ruoli.75

La Commissione Europea ha presentato nel 2025 la European Water Resilience Strategy, un piano ambizioso che mira a garantire sicurezza, disponibilità e qualità dell’acqua nel continente per i prossimi decenni. La strategia ha tra i suoi obiettivi principali ripristinare e proteggere il ciclo dell’acqua, migliorando la capacità dei suoli, delle foreste e delle zone umide di trattenere e depurare l’acqua attraverso soluzioni basate sulla natura.76

Sembrerebbe essere arrivato il momento dell’acqua. Ma il rischio maggiore che corriamo è forse quello di continuare a leggere il clima e i processi ecologici secondo vecchi paradigmi meccanicistici.

Se l’acqua ci aiutasse a ritrovare uno sguardo diverso con cui guardare la realtà potrebbe indirettamente suggerirci vie d’uscita altrimenti impensabili all’impasse in cui siamo finiti rincorrendo un’idea lineare di progresso e sviluppo.

Ringraziamenti

Questo articolo non sarebbe stato possibile senza il lavoro di ricerca e divulgazione svolto da Alpha Lo con il suo Climate Water Project. Ho incontrato Alpha Lo all’interno del defunto Earth Regenerators Study Group, a cui devo molto per la sensibilizzazione e formazione su molteplici aspetti e potenzialità delle rigenerazione degli ecosistemi. Moltissimi spunti mi sono arrivati da Noemi Nemes di Aguabundancia, grazie alla quale ho anche avuto modo di intervistare Zach Weiss di Water Stories. Un’altra fonte importante di riferimenti scientifici è stata quella dei compendi creati da Biodiversity for a Livable Planet. L’attenzione a riportare studi ed evidenze scientifiche mi ha fatto trascurare il ruolo giocato da molti operatori e formatori che hanno contribuito allo sviluppo di questo approccio, tra cui Walter Jenne e Didi Pershouse, e in Italia Lorenzo Costa.

The Copernicus Climate Change Service, “Heatwaves contribute to the warmest June on record in western Europe”, 8 luglio 2025. https://climate.copernicus.eu/heatwaves-contribute-warmest-june-record-western-europe

Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, “Building the cities of the future on data”, Linkedin, 30 giugno 2025. https://www.linkedin.com/pulse/building-cities-future-data-cmccfoundation-jcbae/

Grant, L., Vanderkelen, I., Gudmundsson, L. et al. “Global emergence of unprecedented lifetime exposure to climate extremes”, Nature, n. 641, maggio 2025. https://www.nature.com/articles/s41586-025-08907-1

Petra Hesslerová, Jan Pokorný, Jakub Brom, Alžběta Rejšková – Procházková, “Daily dynamics of radiation surface temperature of different land cover types in a temperate cultural landscape: Consequences for the local climate”, Ecological Engineering, Volume 54, 2013. https://www.restoreclimate.com/detail/scientific-publication/daily-dynamics-of-radiation-surface-temperature-of-different-land-cover-types-in-a-temperature-cultural-landscape-consequences-for-the-local-climate

S. Graham, C. Parkinson, M. Chahine, “The Water Cycle”, NASA Earth Observatory, 2010. https://earthobservatory.nasa.gov/features/Water

Fred Pearce, "Weather makers", Science, 18 giugno 2020. https://www.science.org/content/article/controversial-russian-theory-claims-forests-don-t-just-make-rain-they-make-wind

Alpha Lo, “The climate model approximation that could fundamentally change the climate movement”, Climate water project, 21 agosto 2023.

Barnes, M. L., Zhang, Q., Robeson, S. M., Young, L., Burakowski, E. A., Oishi, A. C., et al., “A century of reforestation reduced anthropogenic warming in the Eastern United States”, Earth's Future, 12, 2024. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2023EF003663

Martina Eiseltová, Jan Pokorný, Petra Hesslerová and Wilhelm Ripl, “Evapotranspiration – A Driving Force in Landscape Sustainability”, in “Evapotranspiration - Remote Sensing and Modeling”, Dr. Ayse Irmak (Ed.), InTech: 2012. http://www.intechopen.com/books/evapotranspiration-remote-sensing-and-modeling/evapotranspiration-a-driving-force-in-landscape-sustainability

Bonan, G. B., Lucier, O., Coen, D. R., Foster, A. C., Shuman, J. K., Laguë, M. M., et al., “Reimagining Earth in the Earth system”, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 16, 2024. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2023MS004017

Pielke, R.A., Sr., Peters, D.P.C.; Niyogi, D., “Ecology and Climate of the Earth—The Same Biogeophysical System”, Climate, 10, 25, 2002. https://www.mdpi.com/2225-1154/10/2/25

David Ellison, Cindy E. Morris, Bruno Locatelli, Douglas Sheil, Jane Cohen, Daniel Murdiyarso, Victoria Gutierrez, Meine van Noordwijk, Irena F. Creed, Jan Pokorny, David Gaveau, Dominick V. Spracklen, Aida Bargués Tobella, Ulrik Ilstedt, Adriaan J. Teuling, Solomon Gebreyohannis Gebrehiwot, David C. Sands, Bart Muys, Bruno Verbist, Elaine Springgay, Yulia Sugandi, Caroline A. Sullivan, “Trees, forests and water: Cool insights for a hot world”, Global Environmental Change, Volume 43, 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378017300134

IPCC, “Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, Cambridge University Press, 2022. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

https://www.ceam.es/

Juli G Pausas, Millán M Millán, “Greening and Browning in a Climate Change Hotspot: The Mediterranean Basin”, BioScience, Volume 69, Issue 2, 2019. https://academic.oup.com/bioscience/article-abstract/69/2/143/5254231

Le tesi di Millán (scomparso nel gennaio 2024, qui un affascinante articolo che ne ricostruisce il contributo alla scienza del clima) sono state confermate anche da uno studio più recente condotto da Monica Garcia dello Spanish National Research Council e alcuni ricercatori dell’Accademia delle scienze di Pechino, che ha evidenziato come nella regione di Valencia si riscontra una diminuzione delle precipitazioni tra il 17 e il 57% nel ventennio dopo il 1997 rispetto al precedente, causato da un “indebolito riciclo dell'umidità locale e la superficie terrestre più secca”.

Kravčík M., Pokorný J., Kohutiar J., Kováč M., Tóth E., “L’acqua per il recupero del clima. Un nuovo paradigma dell’acqua”, supplemento n. 1 a Biologia Ambientale, vol. 35, 2021. http://www.cisba.eu/images/rivista/biologia_ambientale/BA_online_2021/Kravcik_NUOVO_PARADIGMA_ACQUA.pdf

Scrive l’ISPRA: “Tali quantitativi di precipitazione si sono riversati su un territorio già saturo a seguito delle precipitazioni occorse nei giorni precedenti e che hanno reso il terreno sostanzialmente incapace di assorbire parte della precipitazione, mediante infiltrazione, con conseguente trasformazione pressoché diretta e immediata degli afflussi in deflussi raccolti dal reticolo fluviale e propagati rapidamente nelle aree di pianura, dove si concentrano gran parte degli elementi esposti sia in termini di popolazione che di attività economiche”. REPORT ISPRA “Evento alluvionale Emilia-Romagna 16-17 maggio 2023”, 17 maggio 2023. https://www.isprambiente.gov.it/files2023/notizie/pdf24_merged.pdf

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/citta-spugna-e-acque-reflue-le-province-e-il-problema-idrico-17921

https://www.spongescapes.eu/

https://www.spongeboost.eu/

https://www.spongeworks.eu/

Brath A., Casagli N., Marani M., Mercogliano P., Motta R., “Rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2023 e determinazione dirigenziale 14641/2023, al fine di analizzare gli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023”, Regione Emilia-Romagna, 12 dicembre 2023. https://www.regione.emilia-romagna.it/alluvione/rapporto-della-commissione-tecnico-scientifica

Yu, K., Gies, E. & Wood, W.W. To solve climate change, we need to restore our Sponge Planet. Nat Water 3, 4–6 (2025). https://doi.org/10.1038/s44221-024-00355-x

Pailes, M. C., Norman, L. M., Baisan, C. H., Meko, D. M., Gauthier, N. E., Martinez, J., Dean, J., Villanueva-Díaz, J., Kessler, N. V., & Towner, R. H., “Ancient Infrastructure offers Sustainable Agricultural Solutions to Dryland Farming”, in “Soil and Drought: Adapting Agroecosystems to Changing Climate”, Routledge Taylor & Francis Group, 2023. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3-euw1-ap-pe-ws4-cws-documents.ri- prod/9781032286747/9781032286747c11.pdf

Citato in Kravčík M., Pokorný J., Kohutiar J., Kováč M., Tóth E, “L’acqua per il recupero del clima. Un nuovo paradigma dell’acqua”, supplemento n. 1 a Biologia Ambientale, vol. 35, 2021. http://www.cisba.eu/images/rivista/biologia_ambientale/BA_online_2021/Kravcik_NUOVO_PARADIGMA_ACQUA.pdf

https://archive.org/details/saltGado

https://www.instagram.com/institutoterraoficial/ - https://www.facebook.com/InstitutoTerraOficial/

https://home.cern/news/news/experiments/cern-experiment-sheds-new-light-cloud-formation

Fred Pearce, “Weather makers”, Science, 18 giugno 2020. https://www.science.org/content/article/controversial-russian-theory-claims-forests-don-t-just-make-rain-they-make-wind

Meier, Ronny, Jonas Schwaab, Sonia I. Seneviratne, Michael Sprenger, Elizabeth Lewis, and Edouard L. Davin. "Empirical estimate of forestation-induced precipitation changes in Europe", Nature Geoscience, 14, no. 7, 2021. https://www.nature.com/articles/s41561-021-00773-6

Alpha Lo, “How much land do we have to restore to bring back the rain?”, Climate Water Project, 19 maggio 2025. https://climatewaterproject.substack.com/p/how-much-land-do-we-have-to-restore

Staal, A., Theeuwen, J. J. E., Wang-Erlandsson, L., Wunderling, N., & Dekker, S. C., “Targeted rainfall enhancement as an objective of forestation”, Global Change Biology, 30, 2024. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.17096

https://www.usgs.gov/publications/groundwater

European Environment Agency, “Europe’s groundwater – a key resource under pressure”, Briefing no. 03/2022. https://www.eea.europa.eu/publications/europes-groundwater

ISPRA, “Acque sotterranee, una risorsa fondamentale”.

Alpha Lo, “The missing link: groundwater creates rain”, Climate water project, 9 maggio 2024.

https://europeanwaters.eu/map-database/

Elisabetta Tola e Marco Boscolo, “Under the surface, o dello stato di salute dei bacini idrici sotterranei europei”, IlBoLive, 17 maggio 2024. https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/under-surface-stato-salute-bacini-idrici

Wang-Erlandsson, L., Tobian, A., van der Ent, R.J. et al. “A planetary boundary for green water”, Nature Reviews Earth & Environment volume 3, 2022. https://www.nature.com/articles/s43017-022-00287-8

“Perizia tecnica sulla questione disseccamenti, desertificazione e contestualizzazione dei microrganismi patogeni dell’olivo”. https://www.manumanuriforesta.org/wp-content/uploads/Perizia-desertificazione-e-Codiro-in-Puglia-1.pdf

Alpha Lo, “Slow water. The key to healthy regulation of earth's eco and climate systems”, Climate Water Project, 21 novembre 2022. https://climatewaterproject.substack.com/p/slow-water

Erica Gies, “The Radical Groundwater Storage Test. New tactics for capturing floods and surviving droughts could help communities across California and the world”, Scientific American, 19;317(5), 2017. https://www.scientificamerican.com/article/capturing-floodwaters-in-wet-years-could-help-california-survive-drought-years/

Levintal, E., Kniffin, M. L., Ganot, Y., Marwaha, N., Murphy, N. P., & Dahlke, H. E., “Agricultural managed aquifer recharge (Ag-MAR)—a method for sustainable groundwater management: A review”, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 53(3), 291–314, 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10643389.2022.2050160#abstract

https://www.ambientesicurezzaweb.it/acque-le-autorizzazioni-per-il-ravvenamento-dei-corpi-idrici/

Michele Argenta, “Le Aree Forestali d'Infiltrazione come alternativa alla diga del Vanoi. Cosa sono, come funzionano e come possono aiutare ad adattare l’agricoltura in pianura”, Il Dolomiti, 6 settembre 2024. https://www.ildolomiti.it/altra-montagna/ambiente/2024/le-aree-forestali-dinfiltrazione-come-alternativa-alla-diga-del-vanoi-cosa-sono-come-funzionano-e-come-possono-aiutare-ad-adattare-l%E2%80%99agricoltura-in-pianura

https://www.ilpost.it/2023/03/01/piano-laghetti-siccita/

https://www.anbi.it/art/articoli/6142-italia-dalla-crisi-all-emergenza-climatica-br-indicato-il-cr

“The origin—and fandom—of Slow it, Spread it, Sink it”, Occidental Arts & Ecology Center, 27 ottobre 2023. https://oaec.org/news/the-origin-and-fandom-of-slow-it-spread-it-sink-it/

Diego Galli, “Lo storyteller dell’acqua Zach Weiss e il nuovo paradigma per mitigare clima, siccità e alluvioni”, Italia che cambia, 19 dicembre 2024. https://www.italiachecambia.org/2024/12/zach-weiss-paradigma-clima/

Martina Eiseltová, Jan Pokorný, Petra Hesslerová and Wilhelm Ripl, “Evapotranspiration – A Driving Force in Landscape Sustainability”, in “Evapotranspiration - Remote Sensing and Modeling”, Dr. Ayse Irmak (Ed.), InTech: 2012. http://www.intechopen.com/books/evapotranspiration-remote-sensing-and-modeling/evapotranspiration-a-driving-force-in-landscape-sustainability

L’azienda ha anche collaborato con un istituto di ricerca agricola per stabilire quanta acqua in più può essere convogliata nella falda acquifera utilizzando tecniche di agricoltura senza aratura, scoprendo che risolverebbe sostanzialmente il problema della scarsità d'acqua in Inghilterra. Tim Smedley, “The last drop. Solving the world's water crisis”, MacMillan, 2023

Brath A., Casagli N., Marani M., Mercogliano P., Motta R., “Rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2023 e determinazione dirigenziale 14641/2023, al fine di analizzare gli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023”, Regione Emilia-Romagna, 12 dicembre 2023. https://www.regione.emilia-romagna.it/alluvione/rapporto-della-commissione-tecnico-scientifica

Bertolino S, Bartolommei P, Ferri M, et al., “The strange case of beaver return in Italy: origins and management”, Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 2023. http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/The-strange-case-of-beaver-return-in-Italy-origins-and-management,177953,0,2.html

Isobel Cockerell, “The secret movement bringing Europe’s wildlife back from the brink”, Coda Story, 27 giuno 2023. https://www.codastory.com/climate-crisis/rewilding-beavers-conservation/

“Posizione dell’ATIt sulla presenza del Castoro euroasiatico in Italia centrale”, documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ATIt il 18 novembre 2021. https://www.mammiferi.org/wp-content/uploads/2021/11/Posizione-ATIt-sul-Castoro-in-centro-Italia.pdf

Felicia Marcus, “State Climate Policy and Nature-Based Solutions: A Match That Provides Multiple Benefits for Climate, Water, and More”. Water in the West, Stanford University, 2002. https://waterinthewest.stanford.edu/publications/state_climate_policy_and_nature-based_solutions

Ben Goldfarb, “How beavers became North America's best firefighter”, National Geographic, 22 settembre 2020. https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/09/beavers-firefighters-wildfires-california-oregon/

https://www.gov.uk/government/publications/natural-flood-management-evidence/river-and-floodplain-management

Tim Smedley, “The last drop. Solving the world's water crisis”, MacMillan, 2023

Diego Galli, “Lo storyteller dell’acqua Zach Weiss e il nuovo paradigma per mitigare clima, siccità e alluvioni”, Italia che cambia, 19 dicembre 2024. https://www.italiachecambia.org/2024/12/zach-weiss-paradigma-clima/

Laura M. Norman, Rattan Lal, Ellen Wohl, Emily Fairfax, Allen C. Gellis, Michael M. Pollock, “Natural infrastructure in dryland streams (NIDS) can establish regenerative wetland sinks that reverse desertification and strengthen climate resilience”, Science of The Total Environment, Volume 849, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722048379

Global Earth Repair, “Michal Kravčík”, 8 aprile 2022. https://globalearthrepairfoundation.org/michal-kravcik

Michal Kravčík, Juraj Kohutiar, Michal Gažovič at al. “After us the desert and the Deluge?”, June 2012. https://bio4climate.org/2017/05/13/after-us-the-desert-and-the-deluge/

https://www.goldmanprize.org/recipient/michal-kravcik

Mark Everard, "Community-based groundwater and ecosystem restoration in semi-arid north Rajasthan (1): Socio-economic progress and lessons for groundwater-dependent areas," Ecosystem Services, Elsevier, vol. 16(C), 2015. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041616301681

Kumar, Pankaj and Kandpal, B M, “Project on Reviving and Constructing Small Water Harvesting Systems in Rajasthan”, Swedish International Development Cooperation Agency, 2003. https://www.sida.se/en/about-sida/publications-archive/project-on-reviving-and-constructing-small-water-harvesting-systems-in-rajasthan

Council on Energy, Environment and Water, “Water Management Programme: Tarun Bharat Sangh”. https://www.ceew.in/sustainable-agriculture-initiatives/tarun-bharat-sangh-johad-water-conservation-harvesting-and-revitalisation

Panorama, “Communities Leading the Way on Water Resilience”, Regional Policy, European Commission, 30 aprile 2025. https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/panorama/2025/04/30-04-2025-communities-leading-the-way-on-water-resilience_en

Yu, K., Gies, E. & Wood, W.W., “To solve climate change, we need to restore our Sponge Planet”, Nature Water 3, 4–6 (2025). https://doi.org/10.1038/s44221-024-00355-x

“L'urgente necessità di politiche globali per ridurre le emissioni è ben nota; tuttavia, data l'importanza dei processi su piccola scala, anche alcune azioni locali sono importanti e probabilmente sottostimate dalle agenzie locali. (...) Il problema della desertificazione (...) che ha la sua causa nelle influenze antropiche locali sull'interazione terra-atmosfera, può essere condivisa da azioni di gestione locali e regionali”. H.H.G. Savenije, “Does moisture feedback affect rainfall significantly?”, Physics and Chemistry of the Earth 20, no. 5-6, 1995. https://sci-hub.arizonastockbroker.com/10.1016/s0079-1946(96)00014-6

Brett Walton, “Will Water Unite Us?”, Circle of blue, 3 dicembre 2020. https://www.circleofblue.org/2020/world/will-water-unite-us/

“Gli attivisti per il clima e i leader di pensiero devono smettere di aggrapparsi alla fantasia della decarbonizzazione come unica risposta alla nostra situazione. Oltre a pensare a prevenire e decarbonizzare, dobbiamo iniziare a pensare ad affrontare, adattarci e prepararci. La buona notizia è che ci sono molti modi in cui le persone comuni possono farlo a livello locale. Con la crisi climatica che colpisce la Gran Bretagna, dobbiamo costruire resilienza a livello locale attraverso il ripristino della natura selvaggia, il risparmio idrico e la lotta alle inondazioni”. Rupert Read, the Guardian, 1 gennaio 2025. https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jan/01/extinction-rebellion-uk-net-zero-2025-climate

Zeynep Sentek, Jelena Prtorić, Sarah Pilz, “Under the Surface. The hidden crisis in Europe’s Groundwater”, Under the Surface, 15 maggio 2024. https://europeanwaters.eu/

Alpha Lo, “On the nature of water and its stewardship”, Water Climate Project, 28 maggio 2025.

Etifor, “European Water Resilience Strategy: l’acqua torna al centro delle politiche ambientali e industriali”, accesso 25 luglio 2025. https://www.etifor.com/it/aggiornamenti/european-water-resilience-strategy/