Clima e attivismo: è l'ora del cambiamento trasformativo

La crisi climatica è già in atto. Urge un cambio di paradigma. Alcuni esempi, studi e principi per attuarlo

L’emergenza climatica impone sfide uniche e inedite, a cui l’attivismo ha risposto con azioni dirompenti per sottolineare l’urgenza e enormità del problema. Tuttavia, con la sempre minore probabilità di riuscire a mantenere il riscaldamento globale sotto la soglia sicura di 1,5°C e l’impatto su ecosistemi e infrastrutture già in atto, diventa cruciale ripensare le strategie.

Partendo dal dibattito interno al movimento per il clima, passando per chi ipotizza un collasso imminente della società, questo articolo esplorerà un nuovo approccio al “cambiamento trasformativo”, basato sulla rigenerazione degli ecosistemi, nuovi paradigmi della scienza del clima e forme emergenti di organizzazione sociale nel corso di eventi climatici estremi.

La scrittura di questo articolo, nato per la preparazione di una formazione per la seconda edizione dell’Italian Climate Incubator, ha richiesto diverse settimane di ricerca e contiene numerosi riferimenti a articoli scientifici accuratamente selezionati. Se non hai tempo di leggere tutto, vai direttamente alle conclusioni alla fine del post.

Gli stessi argomenti li ho trattati in un webinar di cui qui trovi la registrazione.

Premessa

Prima di partire vorrei premettere due cose. La prima è che pur proponendo in questo articolo delle risposte, ritengo che un fenomeno di tale complessità e carattere sistemico come il cambiamento climatico non possa trovare soluzioni univoche, e necessiti anzi di quanti più tentativi di risposta possibili.

Come scrive la Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici:

“Data l'ampiezza e la profondità del cambiamento in questione, nessuna teoria o approccio fornisce una comprensione completa della complessità del cambiamento trasformativo e di come realizzarlo nell'ampia gamma necessaria di contesti e scale diverse.”

IPBES, “Transformative Change Assessment”, 2024

La seconda premessa riguarda la complessità della scienza del clima. Come sappiamo la comunicazione scientifica su internet è sovente manipolata. Volendo utilizzare un elenco di manipolazioni ricorrenti messe insieme da Unambiguous Science, voglio mettere in guardia chi legge sul fatto che, pur tentando di essere il più possibile scrupoloso nelle mie ricerche e comunicazione, io non sono un esperto, per scrivere questo post ho scelgo alcuni articoli scientifici per proporre una tesi, parlo di argomenti ad alto impatto emotivo e propongo una soluzione che in qualche modo “vendo” sotto forma di una formazione. Propongo quindi che il tempo e la cura che ho messo nello scrivere questo post venga corrisposto con attenzione, riflessione e valutazione personali. Mantenere un atteggiamento di apertura, apprendimento e verifica è una competenza indispensabile per navigare un mondo complesso in cui quantità sempre maggiori di informazioni sono nel bene e nel male alla portata di tuttə.

Bloccare il traffico

Gruppi come Extinction Rebellion, Ultima generazione, Just stop oil e altre, hanno negli ultimi anni dato vita a azioni dirette dirompenti per ottenere attenzione mediatica, ma anche per comunicare l’urgenza, gravità e non negoziabilità degli interventi di riduzione delle emissioni.

Questa ondata di attivismo ha certamente avuto il merito di aumentare la consapevolezza del problema. Un sondaggio di YouGov effettuato nel Regno Unito mostra chiaramente come prima del 2018, il numero di persone che indicava l’ambiente come uno dei problemi principali per la nazione raramente superava il 10%, ma questo numero ha subito “un aumento significativo all'inizio del 2019 in seguito alle proteste di Extinction Rebellion a Londra”.

I sondaggi effettuati da Politbarometer in Germania mostrano come anche gli “scioperi per il clima” organizzati da Fridays for Future abbiano avuto un chiaro risultato in termini di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Come scrivono gli autori di un articolo intitolato “Processi di ribaltamento sociale verso l'azione per il clima”, lo spiccato aumento della percezione dell'ambiente come problema importante da parte dei tedeschi (dal 5% nell’ottobre 2018 al 40-60% nell’ottobre 2019) “sembra coincidere con le proteste su larga scala organizzate da FridaysForFuture a marzo, maggio e settembre 2019. Analogamente, diversi partiti verdi nazionali dell'Europa occidentale hanno ottenuto un sostegno elettorale storicamente forte alle elezioni europee del maggio 2019 (come in Belgio, Germania, Finlandia, Francia e Lussemburgo)”.

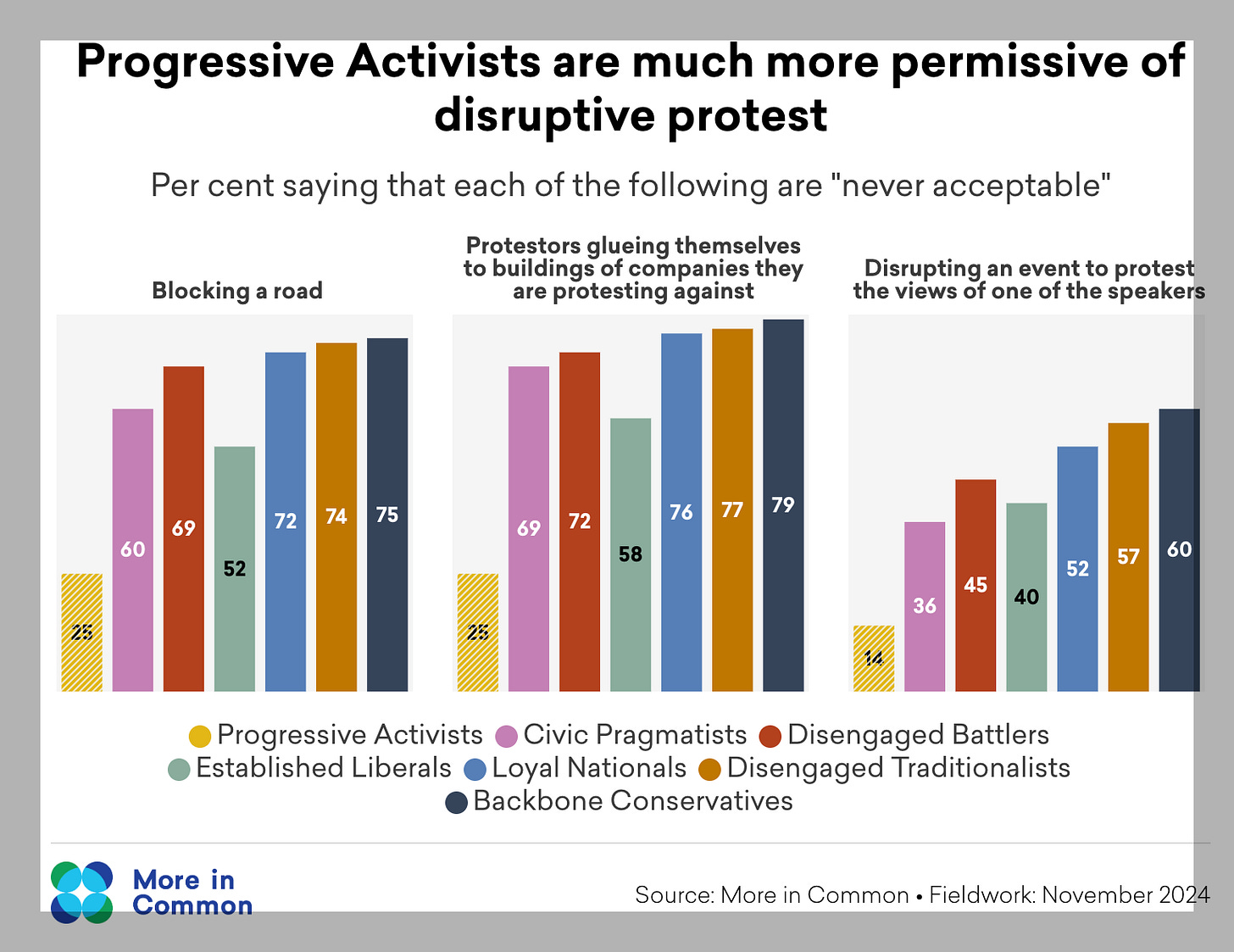

Come vediamo nel grafico, tuttavia, quell’attenzione è altrettanto velocemente sfumata. Inoltre, le tattiche di interruzione del traffico e altre tattiche dirompenti, non sempre incontrano le simpatie dell’opinione pubblica. Mentre la strategia adottata da XR e gruppi simili è quella di mobilitare una minoranza consapevole in grado di mettere in moto un processo di consapevolezza più diffuso, l’effetto potrebbe essere quello di parlare soltanto a una fetta minoritaria della popolazione. Una ricerca condotta da More in common mostra come i blocchi stradali siano considerati una forma di manifestazione accettabile soltanto dagli attivisti progressisti, e vista come illegittima in modo maggioritario praticamente da ogni altro gruppo sociale.

Inoltre, molti stati hanno messo in atto interventi repressivi di questo tipo di protesta, che vanno da nuove leggi a provvedimenti punitivi come il carcere dai quattro ai cinque anni per cinque attivistə del gruppo Just Stop Oil per aver pianificato il blocco del traffico sulla M25. I rischi personali sempre maggiori che si corrono per prender parte a queste azioni rischiano di ridurre ulteriormente il numero di persone disposte a partecipare.

Questo genere di riflessioni ha portato a una ripensamento di strategie. Con un post intitolato “We quit” nel 2022 Extinction Rebellion ha deciso di abbandonare le tattiche di protesta confrontative: “In un momento in cui parlare apertamente e agire sono criminalizzati, costruire un potere collettivo, rafforzarsi numericamente e prosperare attraverso la costruzione di ponti è un atto radicale”.

Sulla costruzione di ponti si concentra il Climate Majority Project creato da un ex portavoce di XR, Rupert Read. Nel documento pubblicato sul sito dove si delinea la “Teoria del cambiamento” si legge:

“La consapevolezza e la preoccupazione per il clima nel Regno Unito sono aumentate negli ultimi anni, grazie all'impegno di gruppi radicali come XR.

Tuttavia, la stragrande maggioranza del pubblico britannico non vuole partecipare a proteste radicali e la ricerca dimostra che molti sono contrari all'idea dell’attivismo.

Il bisogno di avere ragione può alimentare un senso di superiorità da un lato e risentimento dall'altro. Invece, ci concentriamo sulla costruzione di relazioni basate su obiettivi comuni e sull'impegno ad agire pragmaticamente nonostante le differenze.”

Questo tipo di affermazioni risuonano con l’approccio alla partecipazione del community organizing. In un articolo intitolato proprio “Come non fare attivismo”, il community organizer ed ex codirettore dell’Industrial Areas Foundation Michael Gecan scrive:

“Il calcolo del potere si misura in termini di relazioni. Persino l'intera nozione di conflitto è definita in termini relazionali. Lo scopo di un conflitto è semplicemente quello di esigere riconoscimento. Il riconoscimento è il primo passo verso un rapporto costruttivo, seppur spesso teso, con altre persone e istituzioni dotate di potere. Tale rapporto è la base di ogni reciprocità, negoziazione e compromesso. Nei movimenti, ieri come oggi, il conflitto è spesso fine a se stesso”.

Quando di tratta del cambiamento climatico ci sono ragioni in più per ripensare la strategia dell’attivismo. Come è stato detto da altri, infatti, il cambiamento climatico non è un problema che possa essere risolto, ma una condizione a cui è necessario rispondere. “L'emergenza ecologica e climatica - scrive il fondatore del Cimate Majority Project Rupert Read - non è come le altre questioni. In realtà, non è affatto una questione. Il collasso climatico è una condizione, ovvero quella di emergenza permanente. Proprio perché la situazione climatica è così diversa da quelle che tendono a essere considerate come presunte analogie (suffragismo, ecc.), proprio perché richiede un cambiamento di sistema e un'enorme adesione, abbiamo bisogno principalmente non di un fronte radicale, ma di un fronte moderato”.

Inoltre, il cambiamento climatico è già in atto e ne stanno subendo le conseguenze dirette un numero crescente di persone esposte ad eventi climatici estremi. In un articolo scritto per il Guardian, sempre Rupert Read afferma: “Eventi meteorologici estremi come inondazioni, incendi e ondate di calore non sono più possibilità lontane, ma realtà reali. È tempo di abbandonare l'illusione di poter fermare il danno alla fonte, ed orientarci invece verso la protezione di noi stessi dagli impatti che non possiamo più evitare.”

Collasso

Nel 2018, il professore britannico di Sostenibilità e leadership presso l'Università della Cumbria Jem Bendell ha pubblicato un paper intitolato “Adattamento profondo: una mappa per navigare la tragedia climatica”. Inizialmente rifiutato da una rivista accademica per il suo tono "troppo personale", il testo è stato pubblicato come working paper ed è diventato virale: è stato scaricato oltre un milione di volte nel giro di pochi mesi.

La tesi centrale è chiara:

“La sintesi di questo studio mi porta alla conclusione che ci sarà un collasso sociale nel breve termine con gravi conseguenze nelle vite dei lettori.

Il documento passa in rassegna alcuni dei motivi per cui il negazionismo del collasso esiste.

Questo articolo offre inoltre un nuovo inquadramento chiamato Agenda per l’Adattamento Profondo e ne spiega gli aspetti chiave di resilienza, rinuncia, ripristino e riconciliazione.”

Il paper ha dato vita a un movimento internazionale chiamato Deep Adaptation Forum, con decine di migliaia di membri, facilitatori, gruppi locali e risorse dedicate alla preparazione psicologica, sociale e spirituale al collasso.

Le tesi di Bendell hanno influenzato inizialmente anche il movimento Extinction Rebellion, ma alcuni scienziati del gruppo hanno pubblicamente preso le distanze denunciando una manipolazione dei dati scientifici contenuta nel paper. In un articolo intitolato "Gli errori scientifici, il catastrofismo e le conclusioni problematiche di 'Deep Adaptation'" mettono in luce l’uso scorretto della scienza effettuato da Bendell attraverso l’esagerazione della velocità di attivazione dei cosiddetti “punti di non ritorno”, in particolare le emissioni di metano con la conseguente accelerazione dei riscaldamento globale e l’imminenza dello scioglimento totale del ghiaccio artico.

Tuttavia, il tema del collasso è al centro di molte previsioni e la sua popolarità crescente riflette probabilmente il bisogno di guardare in faccia la realtà e prepararsi. Se utilizzato come strumento di analisi strategica, invece che come previsione apocalittica, potrebbe rappresentare una risorsa importante per preparare risposte in grado di non essere sopraffatte dagli eventi.

Per capire a cosa andiamo incontro ho trovato importante familiarizzarmi con i concetti di “punti di non ritorno”, “overshoot” e “limiti planetari”.

I punti di non ritorno climatici

Come spiega il Potsdam Institute for Climate Impact Research,

I punti di non ritorno climatico sono componenti critici e su larga scala del sistema Terra, caratterizzati da un comportamento di soglia.

Questi sistemi sembrano rimanere stabili con l'aumento della temperatura globale, ma a partire da una specifica soglia, perturbazioni aggiuntive molto piccole possono "spostarli" in uno stato qualitativamente nuovo.

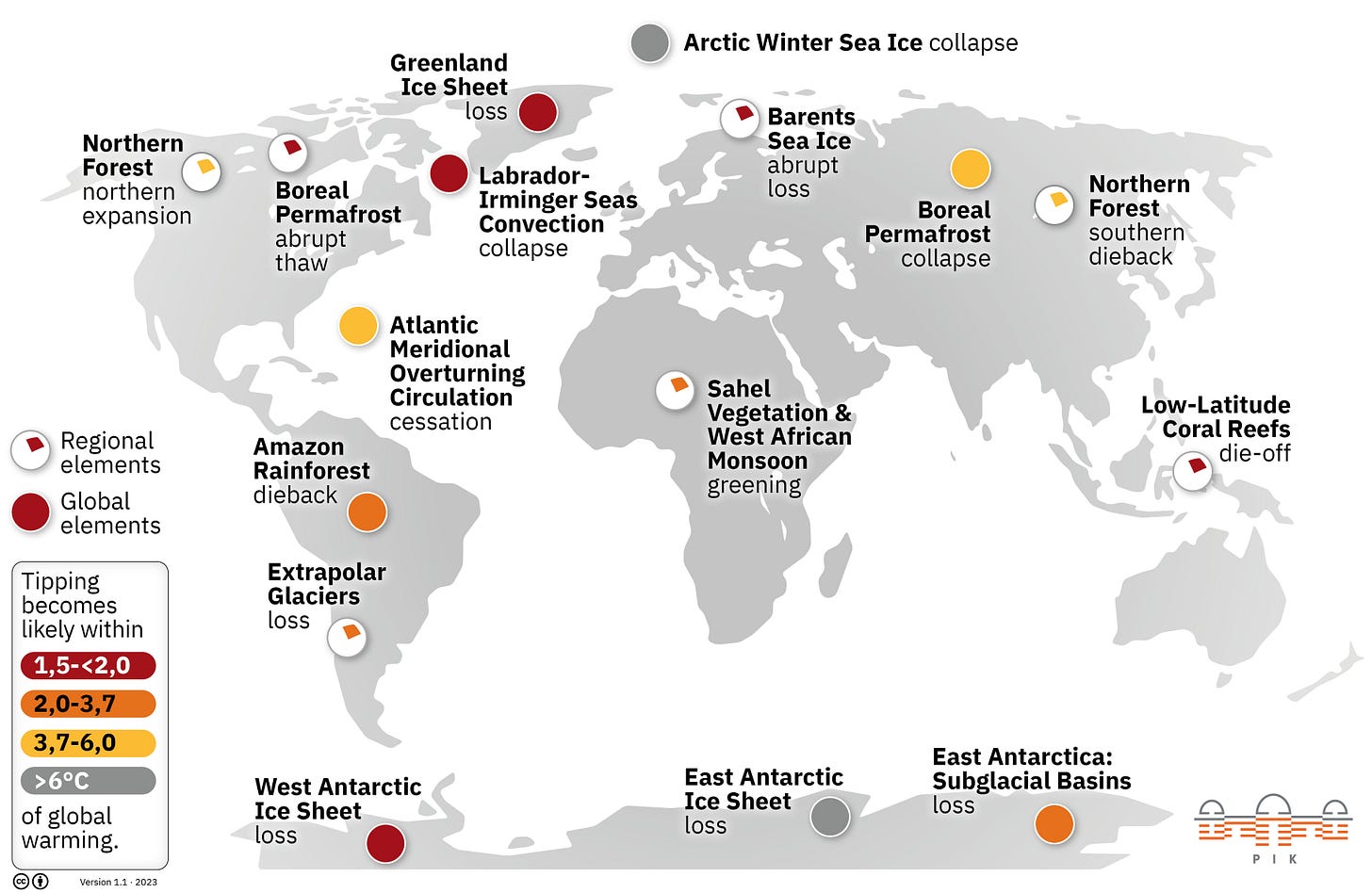

Questo significa che una volta oltrepassata questa soglia cominciano ad accelerare la loro trasformazione in modo non lineare, provocando una serie di effetti a catena devastanti per l’equilibrio climatico della Terra. Gli scienziati hanno identificato una serie di questi punti che vanno dallo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia e nell'Antartide occidentale alla trasformazione della foresta amazzonica in una savana, dalla scomparsa delle barriere coralline al rallentamento o interruzione della circolazione atlantica (AMOC). In particolare quest’ultimo punto di non ritorno, l’AMOC, sembra poter essere più vicino di quanto non si pensasse in precedenza. Le conseguenze dell’interruzione del “capovolgimento meridionale della circolazione atlantica” (AMOC) comporterebbe effetti devastanti in Europa, con il nord Europa che avrebbe temperature glaciali e un aumento di ondate di calore e siccità nell’Europa meridionale, con un conseguente potenziale collasso dell’agricoltura e delle catene di approvvigionamento di cibo. Gli effetti si farebbero sentire anche su altre regioni del mondo in termini di sconvolgimento delle stagioni delle piogge e aumento di eventi climatici estremi.

I punti di non ritorno sono infatti interconnessi tra loro, così che quando uno di innesca può creare un “effetto domino” provocano l’attivazione di altri, come mostra molto bene questa mappa. L’AMOC è a sua volta innescato da un altro punto di non ritorno, che è lo scioglimento del ghiaccio della Groenlandia, con la conseguente diminuzione della salinità e delle temperature dell’oceano.

L’overshoot

Come scrive il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC):

L’OVERSHOOT si riferisce a uno scenario in cui il riscaldamento globale supera il livello obiettivo di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Anche un superamento temporaneo aumenta il rischio di innescare punti di non ritorno irreversibili e danni a lungo termine. Il superamento comporta gravi rischi per i sistemi naturali e umani.

Limitare il riscaldamento a circa 1,5 °C richiede che le emissioni globali di gas serra raggiungano il picco entro il 2025 al più tardi e siano ridotte del 43% entro il 2030.

Solo un numero limitato dei percorsi modellizzati globali più ambiziosi limita il riscaldamento globale a 1,5 °C (>50%) entro il 2100 senza superare temporaneamente questo livello.

In sintesi, un aumento della temperatura sopra gli 1,5°C sui livelli preindustriali (overshoot) porta a innescare con buone probabilità diversi punti di non ritorno, per mantenere il riscaldamento globale sotto questa soglia dovremmo tagliare le emissioni in un modo che non sta avvenendo, anche se lo facessimo ci sono poche probabilità che questa soglia non venga comunque superata temporaneamente.

Tanto che già lo scorso anno, il 2024, l’anno più caldo mai registrato sulla terra da quando vengono fatte misurazioni, siamo già andati in overshoot, anche se di pochissimo, come ha determinato l’Organizzazione metereologica mondiale.

Limiti planetari

Il concetto di limiti planetari è stato introdotto nel 2009 da un gruppo internazionale di scienziati guidati da Johan Rockström, allora direttore dello Stockholm Resilience Centre, e da Will Steffen, ricercatore del Climate Change Institute (Australian National University).

“I confini planetari definiscono lo spazio operativo sicuro per l'umanità rispetto ai sistemi vitali della Terra. Superare questi limiti aumenta il rischio di cambiamenti ambientali irreversibili e su larga scala.”

Rockström et al. (2009) “A safe operating space for humanity”, Nature, 461(7263), 472–475

È una cornice scientifica che identifica nove processi biofisici critici che regolano la stabilità e la resilienza del sistema Terra. Ogni limite è definito in termini quantitativi, con una soglia di “spazio operativo sicuro”. Al di sopra di questa soglia, il sistema Terra può entrare in zone di rischio elevato o incerto.

Nel 2023, 6 su 9 limiti risultano superati, spingendo il sistema Terra fuori dallo “spazio operativo sicuro” per l’umanità.

Prendersi cura del trauma

Se le tesi di un collasso sociale globale imminente sembrano essere esagerate, come abbiamo visto ci sono abbondanti ragioni per prepararsi a un aumento di eventi climatici estremi. Il 2024 e gli anni precedenti ne sono stati pieni. Dagli incendi, alle alluvioni, passando per siccità, ondate di calore e uragani.

Come ho scritto nel precedente articolo, la reazione a questi eventi rischia di essere ancora più catastrofica degli eventi stessi. Per questo prepararci ad affrontali significa anche prendersi cura delle conseguenze emotive e psicologiche che provocano. Come scrive Bob Doppelt, fondatore dell’International Transformational Resilience Coalition, nel suo libro “Preventing and Healing Climate Traumas”:

“I traumi generati dagli impatti della lunga crisi climatica possono innescare un circolo vizioso in cui persone spaventate possono danneggiato ulteriormente i sistemi ecologici della Terra nel tentativo di proteggersi.

Le persone traumatizzate non riescono a risolvere problemi complessi come l'emergenza climatica. Tendono a rifugiarsi in una modalità di sopravvivenza autoprotettiva che produce negazione e dissociazione

Tutte le nazioni devono quindi assumersi un impegno per preparare rapidamente tutti gli adulti e i giovani all'incessante sofferenza psicologica, emotiva e spirituale generata nei decenni o più lunghi periodi in cui il disagio e i traumi individuali, comunitari e sociali generati direttamente e indirettamente dall'emergenza climatica si verificheranno su una scala mai vista prima.”

Adattamento trasformativo

E’ possibile preparasi alle conseguenze già in atto dei cambiamenti climatici e addirittura utilizzarle per coinvolgere fette crescenti di popolazione in azioni in grado di avere un impatto sul clima?

Alcuni studi basati su esempi concreti sembra indicare questa possibilità.

Come scrive il biologo ed ex direttore dei programmi di Green Peace nell’Asia orientale Stefan Flothmann:

L'adattamento offre una via per ripristinare il potere di agire. I disastri hanno un modo unico di unire le persone nei momenti di urgenza, ispirando azioni spontanee di azione collettiva.

Concentrandosi sul miglioramento delle condizioni di vita immediate e sulla costruzione della resilienza, gli sforzi collettivi di adattamento consentono alle persone non solo di affrontare gli impatti diretti del cambiamento climatico, ma anche di recuperare potere personale e politico.

L'adattamento trasformativo, propongono Rupert Read, Morgan Phillips e Manda Scott in un libro con questo titolo, offre un quadro per rispondere in modo proattivo agli impatti climatici, promuovendo allo stesso tempo una trasformazione sociale positiva verso stili di vita più resilienti, orientati alla comunità ed ecologicamente corretti.

In un articolo scientifico a prima firma di un ricercatore di origini italiane, Giacomo Fedele, intitolato “Adattamento trasformativo al cambiamento climatico per sistemi socio-ecologici sostenibili” sulla base dello studio di vari esempi sul campo vengono individuate alcune caratteristiche di questo approccio.

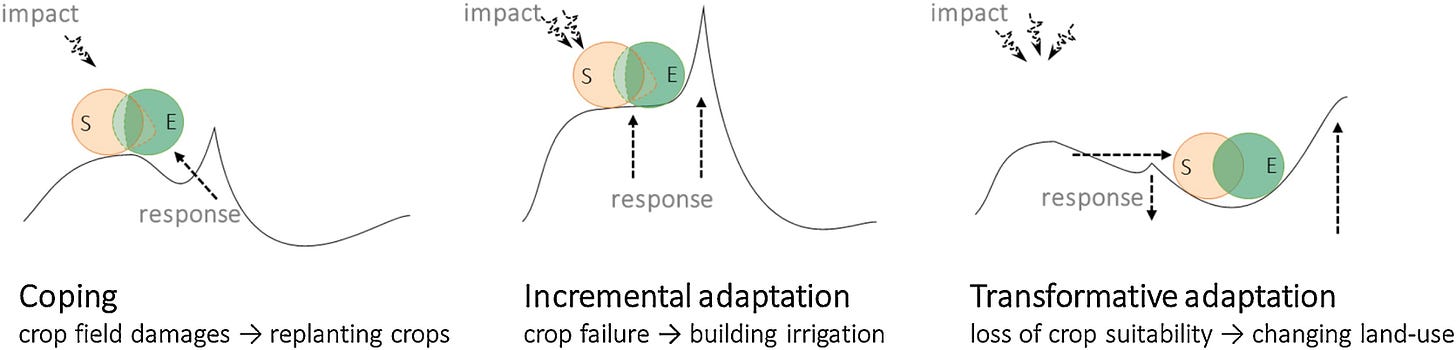

L'adattamento trasformativo è una strategia che mira a ridurre le cause profonde della vulnerabilità ai cambiamenti climatici nel lungo termine, allontanando i sistemi da traiettorie insostenibili o indesiderate. Si riferisce a cambiamenti sistemici fondamentali che creano nuovi stati e interazioni all'interno dei sistemi socio-ecologici.

Ad esempio, la diminuzione delle precipitazioni nell'Africa subsahariana ha ridotto le rese di mais, banane e cacao. Gli agricoltori possono ripiantare le colture danneggiate (coping), realizzare impianti di irrigazione per ridurre i rischi futuri(adattamento incrementale) o modificare radicalmente le caratteristiche e le proprietà dell'uso del suolo attraverso l'adozione di pratiche agroforestali o di riforestazione (adattamento trasformativo).

L’interazione tra sistemi sociali e sitemi ecologici sembra essere la chiave per la praticabilità e successo di questo approccio. In termini pratici, questo significa che l’azione umana deve allinearsi ai principi di funzionamento degli ecosistemi naturali. Nell’esempio precedente, “cambiare radicalmente le caratteristiche e proprietà del suolo” in modo che sia in grado di immagazzinare più acqua, aumentare la vegetazione e la fertilità, assorbire anidride carbonica e raffreddare il clima (tutte proprietà delle pratiche agroforestali) richiede un cambiamento di ruolo degli esseri umani nei confronti della terra: da estrattori e sfruttatori a gestori.

Sottolineiamo che la Terra Stabilizzata non è uno stato intrinseco, ma piuttosto uno in cui l'umanità si impegna in un percorso di gestione continuativa delle sue relazioni con il resto del Sistema Terra.

Creare un tale percorso richiede un cambiamento radicale nel ruolo degli esseri umani sul pianeta. Questo ruolo di gestione richiede un'azione deliberata e continua per diventare parte integrante e adattiva delle dinamiche del Sistema Terra.

Steffen et al., “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018

Ci sono molti esempi che vanno in questo senso. Alcuni di questi sono movimenti con un impatto anche politico che sono poco conosciuti al grande pubblico, come People and Water in Slovacchia e Tarun Bharat Sangh in India. Si tratta di esempi di community organizing che non hanno la stessa visibilità mediatica dell’attivismo confrontativo di cui abbiamo parlato all’inizio di questo articolo, ma che offrono un’indicazione di come poter organizzare la società affinché assuma un ruolo proattivo nella rigenerazione degli ecosistemi naturali.

Accanto ai punti di non ritorno climatici si sta affermando nella letteratura scientifica il ruolo dei punti di non ritorno sociali.

“C'è un consenso crescente sul fatto che evitare di superare punti di non ritorno climatici indesiderati richiede un rapido cambiamento sociale trasformativo, che può essere promosso (intenzionalmente o meno) innescando punti di non ritorno sociali”.

Wiedermann et al. (2022), “Social tipping processes towards climate action: A conceptual framework”, Ecological Economics

Questo tipo di azione comunitaria, che si allea con la natura per rigenerare gli ecosistemi e adattarsi ai cambiamenti climatici in modo trasformativo, è un paradigma emergente di azione collettiva che rappresenta una possibile alternativa per il clima e l’attivismo del futuro.

Conclusioni

Il cambiamento climatico è un indicatore, non è il problema alla radice. Il problema è molto più profondo e di sistema

L’esperienza da parte di un numero sempre maggiore di persone del collasso dovuto a eventi climatici estremi è almeno in parte inevitabile, il punto è come mitigarlo e usarlo per la trasformazione

L’adattamento trasformativo è un paradigma emergente di azione collettiva che potrebbe orientarci in questo compito evolutivo planetario

Per poterlo attuare è necessario mettere in atto “cambiamenti di stato” sia nei sistemi ecologici che sociali

Per quanto riguarda i sistemi ecologici, gli esseri umani devono rapportarsi alla terra in modo radicalmente diverso, passando da un ruolo sostanzialmente estrattivo a un ruolo di gestione e cura, alleandosi con i processi di rigenerazione degli ecosistemi naturali

Per quanto riguarda i sistemi sociali, occorre sviluppare e supportare la capacità di collaborazione e azione collettiva. Questo passa anche per sapersi prendere collettivamente cura degli effetti mentali ed emotivi delle conseguenze delle azioni passate

La formazione “ATTRAVERSO IL COLLASSO - Guarigione, relazionalità, impatto sistemico” esplora idee, strumenti e attitudini per adeguarsi e agire a questo livello